★☆ 現役ピアノ調律師が作ったページです ☆★

日本国内と世界各国のピアノメーカー図鑑(A~Z)約1930種類一覧

ピアノメーカー・ブランドランキング全覧 ピアノメーカー詳細解説 ロゴ・エンブレム・トレードマーク 日本と世界のピアノメーカーの集大成

★五十音順ページもありますが、アルファベット順ページ(当ページ)の方が情報量が多いです★

五十音順(アイウエオ順)のページでの検索はこちら

※但し、情報量や画像の多さでは当アルファベット順ページ(現在表示中のページ)の方が豊富です

はじめまして、ピアノ調律師の杉本豊と申します(現在職歴30年になります、被雇用20年+フリー歴10年)

日本国内をはじめ世界各国のピアノメーカー/ブランド数は優に2000種類を超える数があったと言われています。

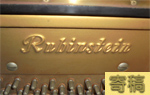

太平洋戦争以前の国内メーカーとしてはヤマハ・カワイをはじめ、ニシカワ・マツモト・トレフリッヒ・シュー・リー

ルビンシュタイン・モートリー・シュベスター・ブッフホルツ・フクシマ・ホルーゲル・オオツカ・ヒロタ等がありました。

しかし、戦前に作られたピアノは、戦時混乱と金属類回収令等により、残念ながら現在ほとんど残っておりません。

高度経済成長期に全盛期を迎えた国内に於けるピアノ製造業も、時代の流れとともに廃業を余儀なくされてゆきますが、

販売されたピアノ自体は世の中に末長く残り続けるためにこのピアノメーカー/ブランド名のページを作りました。

聞き慣れないピアノや、初めて見るピアノを調べたい時など、当ページが広く皆様のお役に立てたら大変光栄です。

当ページ内には現在約1930種類(但し、同ブランドの重複掲載もあります)のピアノブランド名を掲載しており、

新しい情報を発見した場合や、修正及び加筆事項があった際には、出来る限りすみやかな更新を心がけております。

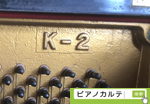

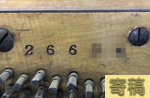

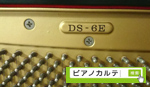

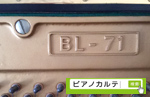

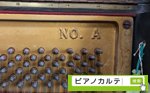

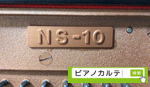

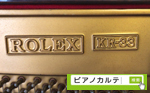

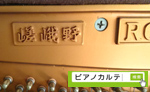

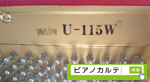

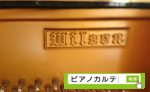

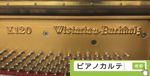

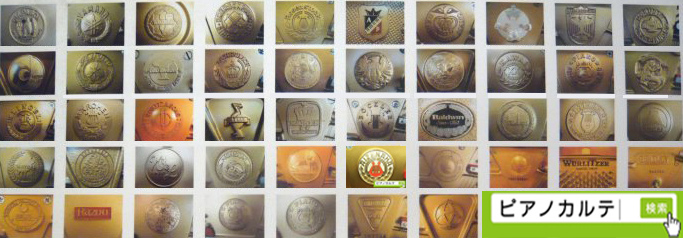

特に注目して頂くと面白いのが、ピアノの内部にある各ブランドそれぞれのトレードマーク画像(エンブレムマーク)です。

ピアノの鉄骨部分には大抵そのブランドを象徴するトレードマークが付いており、どれも個性豊かで興味深いです。

内部にあるので一般の方は通常あまり目にすることがないマークですが、皆様にご紹介出来たらと思っております。

良いピアノを作ろうと日々情熱を傾け、長きにわたり尽力してこられた

先人の偉大なるピアノ製作者の方々に対し、心より敬意を表します。

最終更新日:2023/11/25

Last Updated : November 25, 2023

|

当ページの内容には万全を期しておりますが、もし間違った内容を発見した場合や、

誤字・脱字、もしくは新しい情報などがございましたら 修正受付フォーム より遠慮なくお知らせ下さい。

頂いた情報はすべて当方に於きましても慎重に検証・精査した上で、ホームページに反映させて頂きます。

日頃から多くの方々からの新情報のご提供、及びトレードマークのご寄稿いつも本当に有り難うございます。

昭和40~50年頃が全盛期だった国内ピアノ製造業ですが、その当時はまだインターネットが一般的でない時代です。

当ページの公開を初めてから本当にたくさんの方々から情報を頂き、改めてインターネットの凄さを痛感しております。

これからも皆様のお力をお借りして当ページを少しでも良いものに作り上げていきたいと思っております。

ピアノ製造史を後世に出来るだけ多く残すため、ぜひご協力の程宜しくお願い申し上げます。 ピアノ調律師 杉本豊

トレードマーク(ピアノ内部のエンブレム丸マーク)の画像も皆様から広く募集中です

同業者様(調律師、買取り業者、ピアノ運送業者様)からのご寄稿もお待ちしております

ピアノ内部にあるトレードマークのご寄稿フォームは→こちら

情報量がかなり多いので 「ページ内キーワード検索」 をお勧めします →パソコンでの検索方法

スマートフォンでのキーワード検索の操作方法はこちら →iPhoneの方 →Androidの方

日本国内ピアノ知名度ランキング

日本国内ピアノ知名度ランキング  1個 (マイナー) ~ 1個 (マイナー) ~ 4個 (メジャー) 4個 (メジャー)

★星の数は当方独自の見解です。もっと有名でしょ?又はもっとマイナーでは?とお感じの方は →修正受付フォーム からお知らせ下さい

五十音検索は下記各ボタンから別ページへ直接ジャンプ出来ます

ピアノ銘柄ブランド

トレードマーク 紹介

& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他

|

A.B. CHASE

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アレン・B・チェイス アメリカ

ALLEN. B. CHASE 創業1875年

アレン・B・チェイスは、1875年にA.B.チェイス・ピアノ・カンパニーを設立。

オハイオ州ノーウォークにあった同社は、最初の10年間はオルガンを製造。

その後、主にピアノの製造に移行していった。

1922年、ユナイテッド・ピアノ・コーポレーションがA.B.チェイス社を買収し、

その後、所有者が入れ替わるという長い道のりを歩むことになった。 |

A. FOSTER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

A.FOSTER エー・フォスター

ベルリンピアノ製造株式会社 ※当時の住所:浜松市(現:浜松市東区)原島町195番地

似た名称で”フォルスター/FORSTER”←Rが入ります(同じベルリンピアノ製造株式会社)や、

”フォスター/FOSTER”(大和楽器製造株式会社)というブランドもあるので要参照 |

| A. GRAND |

ドイツ 創業1869年 詳細不明 |

A.M. MCPHAIL

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

A.M. McPhail Piano Co. 1837年創業 アメリカ

A.M.マクファイル・ピアノ・カンパニーは、1837年にアンドリュー・マクファイルによって設立された。

1891年に法人化されたマクファイル・ピアノ社は、1860年にはボストンでピアノを生産していた。

1920年代に入ると、生産拠点はボストンの別の場所に移転した。

世界大恐慌の猛威にもかかわらず、マクファイルピアノは1900年代初頭まで個人所有を維持し、

1950年代まで生産を続けた。1930年代にマクフェイルの名前はコーラー・ブランバックに引き継がれ、

30年代のマクフェイルのグランドピアノにブランバックのシリアルNo.が付いているものがあるのは

そのためである。

A.M.マクファイルは、高度な職人技とそれに見合った価格で知られていましたが、

当時の他のメーカーに比べて比較的生産台数は少なかったようです。

A.M. McPhail Piano Co.は、アップライトとグランドの両方を製作し、

いくつかの主要なピアノのバリエーションとスタイルを製造しました。

1900年代初頭、マクフェイルピアノは憧れの高級ピアノブランドとなった。 |

| A. STROBACH |

詳細不明 |

| AARHUS |

詳細不明 |

| ACACIA |

アカシア アカシアピアノ製作所

詳細不明 |

ACACIAN

下記は参考画像

画像クリックでHPへ戻る |

ACACIAN アカシアン (兵庫県伊丹市)

戎(エビス)ピアノ製作所(飯国一郎氏)、アカシアピアノ製作所(→後のマイシュナーピアノ製作所)

※漢字は「戒」×ではなく「戎」〇です

※ピアノブランド名はアカシアン(ACACIAN)だが、会社名はアカシア(ACASIA)製作所です。

発売元:アカシア楽器店

昭和18年頃の戦時中、アカシア木工は東洋航空機工業、東洋金属と社名を変え軍需工場として稼働。

そこでは鋳造航空機部品、砲弾類、落下タンク等を作っていたとの情報があります。

終戦後は(株)アカシアピアノ製作所を再興するも、軍需品頼りの体質からなかなか脱却できず、

当概工場で作られた「アカシアン(ACACIAN)」のブランドで製造されたのは昭和26年迄のようです。

後に、敷地の一部を使って太田一郎氏がマイシュナーピアノ製作所としてピアノ事業を継承しました。

MEISCHNERの項目も参照して下さい。

※左記トレードマークはアカシアンではなく、マイシュナー(MEISCHNER)のものです。

~別資料~

1965年頃まで、兵庫県伊丹市の北の外れに広大な敷地のピアノ工場がありました。

ACACIAN時代は出雲出身の飯国一族の経営。

会社が解散した後MEISCHNERと名前を変えて故・町田幸重氏が引き継ぎました。

しかし、2度も続けて重加算税を支払う羽目に陥り、存続できなくなったと伝えられています。

創業時期は太平洋戦争前だが詳しい時期は不明。

町田氏は、高知出身で、高等小学校卒業後、アカシアピアノ製作所に木工見習で入り

ピアノの設計や調律を習得。

独学で英語やドイツ語の専門書を読む大変な努力家だったようです。

その後、海軍に入り傷痍軍人として退役。

会社を辞めてからは、個人的に調律師として活躍。

全国ピアノ技術者協会会長。

後に社団法人日本ピアノ調律師協会設立に尽力し、その初代会長。

|

ACCORD

画像クリックでHPへ戻る |

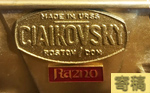

ACCORD アコード ロシア製(旧ソ連製)

※スペルは「ACORD」でななく、「ACCORD」というように”C”が2個重なる表記が正しいです。

ベリョースカ、チャイコフスキー、エチュード、ウラジミール等のソ連RAZNO製ピアノに似たピアノです。

このピアノも上記ピアノ同様に突き板(表面に貼った化粧板)がよく剥がれてきます。

元々しっかり接着されていないことも原因ですが、日本の高音多湿環境に合わないためとも考えられます。

その他詳細不明。

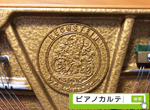

トレードマーク内には”MADE IN USSR KALUGA”と入っています。

ちなみにこのカルーガとは、ロシア連邦南西部カルーガ州の州都です。モスクワの南西にある都市。

トレードマーク画像は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

| ACKERMAN & LOWE |

詳細不明 |

| ACKERMAN, F.J. |

詳細不明 |

| ACOUSTGRAND |

詳細不明 |

| ACROSONIC |

アクロソニック アメリカ ボールドウィン社

ピアノ鉄骨部分には「BUILT BY BALDWIN」と書いてあります

→詳しくはBALDWINの項目へ |

| ADAM, F. |

詳細不明 |

| ADAM, G. |

→ GERHARD ADAMの項目へ |

| ADAM GERHARD |

→ GERHARD ADAMの項目へ |

| ADAM, M. |

詳細不明 |

ADAM SCHAAF

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アダム・シャーフ 創業1873年 アメリカ(シカゴ)

創業者のアダム・シャーフは、1873年にシカゴの工場でピアノの製造を開始した。シャーフの工場は、6階建ての美しい建物で、同様に美しい楽器を製造していた。

1920年代初頭、アダムは3人の息子に会社を譲った。

ハリー(Harry Schaaf)、フレッド(Fred Schaaf)、ウォルター(Walter Schaaf)の3人である。

1920年代の終わり頃には、シャーフピアノの需要が高まり、兄弟は注文を受けるために新たな工場を建設。

シャーフの工場では、クラリトーン(Claritone)、オルフェウス(Orpheus)、シュターブ(Staab)などの

ピアノも生産していたが、これも事業拡大の理由の一つであった。 |

| ADAMS |

詳細不明 |

ADELSTEIN

※トレードマークはなし

画像クリックでHPへ戻る |

ADELSTEIN アデルスタイン

※読みは「アーデルスタイン」ではなく「アデルスタイン」が正しいようです

(有)日米楽器工業所(アトラスピアノ社の前身) 当時:浜松市神田町

日米楽器工業所は1955年頃に設立、その後1960年頃にアトラスピアノ製造株式会社に改組

頼金忠氏が当時大きく関わったとされています。

※平成の初め頃に倒産との情報有り

機種バリエーション:AD250、AD300等 |

ADLER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アドラー ADLER

アメリカ(ケンタッキー州)ルイビル 創業1908年

アドラー・マニュファクチャリング・カンパニーは、1908年にピーター・アドラーによってルイビルに設立。

事業は家族経営で、アドラー氏の引退後は息子たちが会社を引き継いだ。

リードオルガンなども製造し、優れた楽器を作り続けた。

1928年、後の世界大恐慌を予見してか、アドラー・マニュファクチャリング・カンパニーは廃業した。

廃業前までの15年ほどの間に、年間約500台の楽器を生産したとされる。 |

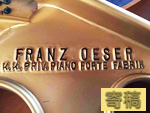

| ADOLF ERNST VOIGT |

ドイツ(ベルリン)

ピアノの蓋部分には「Konigi. Span Hoflieferant」と書いてあります。

※Hoflieferantはドイツ語で御用達という意味

その他、「DARTER & SONS Sole Agents CAPE TOWN」とも書いてありますが、詳細不明 |

| ADOLPHGEYER |

ドイツ製 アドルフガイヤー 詳細不明

|

AEOLIAN

画像クリックでHPへ戻る |

エオリアン Aeolian Organ & Music Co. アメリカ(ニューヨーク州マンハッタン)

ウィリアム・B・トレメインによって1883年に創業 ※1887年という説もあり

初期はオルガンのみを製造していましたが1895年からはピアノ製作を開始し、

「プレーヤーピアノ」と呼ばれている自動演奏できるピアノ製品でも有名になりました。

エオリアン社の社名は、風によって鳴る楽器「エオリアン・ハープ」から由来して名付けられた。

ウィリアム・B・トレメインによって設立されたこの会社は、長い間自動演奏ピアノの市場を独占していた。

1895年にこの会社の名称は1897年にエドウィン・ヴォーティーが開発した空気式の

自動演奏ピアノ「ピアノラ」で知られるようになった。

しかし、エオリアン社を一気に大企業へ成長させたのは、その後に発売された

リプロデューシング・ピアノ「デュオ・アート/DUO ART」でした。これは1913年に同社が開発。

「デュオ・アート」は精巧な機構をもった楽器で、ロール紙に記録された演奏者による細かいニュアンスや

強弱をとても正確に読み取ることができたという。

この楽器の成功によって会社は高い地位を得て、ニューヨークにエオリアン・ホールを建設し、また、

チッカリングやメイソン・アンド・ハムリン、クナーベなど、数多くの有名なブランドを買収するに至った。

ところが、エオリアン社は極めて評価の高いブランドの楽器を生産していたにもかかわらず、その後に

陥った会社存続の危機には勝てなかった。エオリアン社は、不況に加えて非常に品質の劣る楽器を

生産し続けてしまったために財政危機に陥り、1983年にスタインウェイ社の元社長のピーターペレスによって

買収された。ペレスはこの会社の主要な財産であるチッカリングやメイソン・アンド・ハムリン、クナーベなどの

ブランドを売り込むために尽力を注ぐが、なんとか会社のイメージを回復させるまでところまでいったが、

その後も品質の劣る楽器の生産が続いたために、ついにこの有名なメーカーは消滅する時を迎えた。

そして1985年、エオリアン社は生産を中止しました。

<附録>

エオリアン 製造番号/製造年代 対照表(1903年~1930年) →★

<別解説>

エオリアン・アメリカン・ピアノの歴史

1900年代のピアノ業界で最も有名なブランドであるエオリアンの歴史は、

1860年代にコネチカット州で始まったと言われています。

ウィリアム・B・トレメインは1868年に兄弟でピアノ事業を始め、"トレメイン兄弟 "と呼ばれていました。

トレメイン兄弟は、1883年に発売された「オルギネット」と呼ばれる家庭用卓上オルガンを開発し、

市場に送り出した。

彼はボストンのオルガン会社を買収し、1888年にエオリアン・オルガン&ミュージック社を設立した。

その後、エオリアン社の成功の原動力となった自動演奏ピアノの前身である

ハイブリッドピアノオルガン「Aeriola」を発表。

1898年には、ウィリアムの息子であるハリー・B・トレメインが事業を引き継ぎ、

社名をエオリアン・カンパニーに変更し、マサチューセッツ州ウースターに移り、

会社を次のレベルに引き上げるための資本投資を募っていた。

楽器の自動演奏装置の特許を取得していたトレメイン社は、

雑誌に4ページのカラー広告を掲載して「ピアノラ」を発表。

1903年までに、ジョージ・ステック社、ウェーバー・ピアノ社など、

いくつかのオルガン・ピアノ会社を買収していた。

これを機に、ニューヨーク、ガーウッド、メリデンにピアノプレーヤー工場を、

ドイツのゴータとイギリスのヘイズにステック社とウェーバー社のピアノ工場を設立し、

業界の支配力を高めていった。

1932年には、エオリアンに投資された資本金が1,500万ドルを超え、

すべてのピアノ会社の頂点に立っていた。

同年、エオリアンはアメリカン・ピアノ・カンパニーと合併し、

エオリアン・アメリカン・コーポレーションとなった。

エオリアン・アメリカン・ピアノ・カンパニーは、アメリカで最大のピアノおよび

プレーヤー・ピアノのメーカーとしての

地位をさらに高め、現在でも多くのピアノの名前を管理している。

1940年代にアメリカで第4位のピアノメーカーだったエオリアン・コーポレーションは、

1990年代を通じて多くのピアノブランドをコントロールしていました。

この時期にエオリアンが生産していた名前のリストは膨大で、以下のようなものがあります。

Duo Art / Gabler / Stuyvesant / Acoustigrande / Ellsworth / Haines Bros.

/ Pianola

Ampicao / Emerson / Holmes & Sons / George Steck Co. / Knabe / Armstrong

J.C. Fischer / Entertainer / Stratford / Brewste / Foster Armstrong /

Laffargue / Stroud

Chickering / Marshall-Wendell / Normandie / Vose / A.B. Chase / Mason

& Hamlin

Lindeman / Weber / Franklin / Primatone / Washburn / Wheelock |

| AERTS |

詳細不明 |

| AEUTZER |

AEUTZER アウツァー 竜生楽器研究所(龍生楽器研究所) |

|

AIZENAHA

下は中国製造になってから

トレードマークがありません

画像クリックでHPへ戻る

|

アイゼナハ AIZENAHA

昭和53年に創立した大阪の日本ピアノ株式会社で発売していたブランドです。読み:にっぽん

NIPPON PIANO CO.,LTD

製造元:東洋ピアノ製造株式会社

日本ピアノという名称で紛らわしいですが、あの日本楽器(ヤマハ)とは関係ないです。

(※AIZENAHAの商標は東洋ピアノ製造所有ブランドとなっております)下記参照

創業当初の高級品ピアノにはエゾ松製の響板や、ドイツのレンナーハンマーを使用していました。

全盛期当時、アップライト10機種と、グランド2機種を製造。

機種バリエーション:U-301、U-901等

<附録>

アイゼナハピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1990年~1999年) →★

ちなみにアイゼナハとは、ドイツ連邦共和国のテューリンゲン州にある都市名です。

この地はあの有名な音楽家「ヨハン・ゼバスティアン・バッハ」の出生地としても知られております。

(ドイツ語: Eisenach、読みはアイゼナッハとも解されます)

※上のトレードマークは創業時からのもので、真ん中のトレードマークは東洋ピアノになってからのもの。

下は中国製造になってからのピアノで、トレードマークは消失しています。

現在、ネット上でよく見かけるAIZENAHA(アイゼナハ)は東洋ピアノ管理下の中国製造です。

NS-230Cなどがこれになります。まだ私自身、調律したことがないので音色や品質・性能は不明です。

今後調律する機会がありましたらここに中国アイゼナハの解説をアップ致します。

アイゼナハのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| AJELLO |

詳細不明 |

ALBART

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アルバート トニカ楽器(昭和39年創業) 浜松 詳細不明

株式会社トニカ楽器の当時の住所:浜松市浅田町1666番地

※トニカ楽器の社内資料によると、ALBART(アルバート)は「トニカ楽器製」の台湾向けピアノと、

トニカ楽器が販売を扱った「台湾製ピアノ」の両方の可能性があります。

下記アルバートと同じブランドかは不明。 ※こちらのアルバートのスペルは「ALBART」です |

ALBERT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アルバート 東海楽器工業有限公司 台湾(中国)

工場は台中市北屯路。ピアノメーカーとしては極めて新しい社歴で、その製作技法は

西ドイツ最大のメーカーであるシンメル社から引き継いだと言われている。

※トニカ楽器の社内資料によると、ALBART(アルバート)は「トニカ楽器製」の台湾向けピアノと、

トニカ楽器が販売を扱った「台湾製ピアノ」の両方の可能性があります。

上記アルバートと同じブランドかは不明。 ※こちらのアルバートのスペルは「ALBERT」です |

| ALBERT FAHR |

詳細不明 |

| ALBERT HALM |

アルベルト・ハルム オランダ 詳細不明

|

| ALBERT & CO. |

詳細不明 |

| ALBION |

詳細不明 |

| ALBRECHT & Co. |

ALBRECHT & Co.

1876年 フィラデルフィア(アメリカ) 詳細不明 |

| ALDEN |

詳細不明 |

| ALDRICH |

詳細不明 |

| ALEX STEINBACH |

詳細不明 |

ALEXANDER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アレクサンダー ※読みは「アレキサンダー」ではないようです

株式会社 福山ピアノ社(東京)

大成ピアノ製造株式会社(浜松)

村瀬克己氏

アトラスピアノ製造株式会社

東洋ピアノ製造株式会社

この下の「ALEXANDER HERRMANN」と同じブランドかもしれません。 |

| ALEXANDER |

アレクサンダー ロシア(ソ連) 詳細不明

|

| ALEXANDER CUSTOM |

アレクサンダー・カスタム 株式会社 福山ピアノ社 |

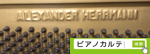

ALEXANDER HERRMANN

画像クリックでHPへ戻る |

ALEXANDER HERRMANN アレククンダー・ヘルマン

福山ピアノ社(フクヤマピアノ)

太平洋戦争後まだ間もない昭和20年代に新品の生産が間に合わなかったころ、

主として中古ピアノ(国産)を改装して売り出したのがはじまり。

鍵盤押さえ部分などに「MATERIAL MADE IN GERMANY」と書き添えがしてあるものが多い。

アクション部分には「Using all Materials from Germany」というプレートが貼ってあります →★

アクション部品の一部にドイツ製のものもあるという意味であろう。

ハンマーはレンナー(ドイツ製)で、まくり(ピアノの蓋部分)はビックリするほど重かったです。

ピアノまくり(蓋部分)にある銘柄ブランド名部分の写真はこちら →★

ドイツにはアレクサンダー・ヘルマンという本家本元のピアノがあります。

下記のドイツの 「ALEXANDER HERRMANN」を参照して下さい。 |

ALEXANDER HERRMANN

画像クリックでHPへ戻る |

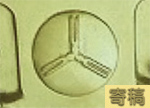

ALEXANDER HERRMANN アレクサンダー・ハーマン (アレクサンダー・ヘルマン)

ドイツ(旧東ドイツ製)

読みづらいですが、左の写真のトレードマーク内に入っている文字は、

ROSENSTADT SANGERHAUSEN(ローゼンシュタット・ザンガーハウゼン)と入っています

ピアノまくり部分(ピアノ蓋)のブランド銘柄マークの写真 →★

こちらはピアノ全体写真です →★ ※カタログによりますと”MODEL110 DELUXE”という型番のようです

トレードマーク画像とその他すべての写真は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。

ご寄稿者様によりますと、このピアノは玉川高島屋取り扱いで、浜松ピアノセンターより1978年頃に

購入されたとの情報を頂きました。画像のご寄稿誠にありがとうございます!

<参考>

(株)浜松ピアノセンター(略称:HPC)/日本ベーゼンドルファーは世界3大ピアノメーカーの一つと言われる

ベーゼンドルファー(オーストリア)の日本総代理店でした。

HPCはピアノ輸入商社として1962年(?)、故・吉沢孝二氏が創業し、ベーゼンドルファー社以外にも、

ドイツなど数社のピアノ輸入総代理店になっていました。

2007年11月27日、ユーロ高などで販売不振となり負債額約3億円を抱え自己破産を申請しました。

吉沢氏が集めた名器も、債務整理で売却対象になったそうです。 |

ALEXANDER STANDARD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アレクサンダー・スタンダード

株式会社 福山ピアノ社、東日本ピアノ製造株式会社

<参考資料>

東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り

昭和28年 大岡楽器製作所が発足

昭和31年 白鳥楽器製作所

昭和33年 スワン楽器製造株式会社

昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社

昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社

昭和62年 株式会社バロック |

| ALFRED KNIGHT |

ALFRED KNIGHT LTD. アルフレッド・ナイト イギリス

→詳細な内容はKnightへ |

| ALFRED ROHR, LEIPZIG |

詳細不明 |

| ALLGÄUER |

詳細不明 |

ALLISON

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

Allison アリソン イギリス(ロンドン) 創業1837年

1837年にイギリスで創業したアリソン・ピアノ・カンパニーは、当時、最も評判が高く、

有名なピアノ会社のひとつでした。

イギリスのブランドであるにもかかわらず、アリソンのピアノはそのユニークな音色とスタイルで

イングランドを越えて認知されていた。

アリソンのピアノ工場は、ロンドンのニューボンドストリート50番地にあった。

スクエアグランドピアノ、アップライトピアノ、グランドピアノなど、当時最も需要の多かったピアノを製造。

特に、スクエアピアノがまだ主流であった当時、アリソンピアノブランドは

市場でもトップクラスの品質を誇っていた。

アリソン社は、イギリスのチャペル社に買収されるまで、1世紀以上にわたって大成功を収めた。

チャペル社は、1959年頃までアリソンのブランド名を作り続けた。 |

| ALLMENDIGER |

詳細不明 |

| ALOIS KERN |

詳細不明 |

|

ALTENBURG

画像クリックでHPへ戻る

|

オルテンバーグ/(アルテンバーグ) ALTENBURG ※元来はドイツ

韓国サミック社

現在は中国パールリバー社?

このピアノは珍しくトレードマーク付いていません(他にもトレードマークのないピアノもあります)

ピアノ表面(鍵盤近くの鍵盤押さえ部分)にDesigned by STEINBERG, Germanyという

シールが貼ってあってあり、外装は艶消しでモールディングが付いているなど、

一見ドイツ製のように感じますが、韓国のサミック社製造です。現在は中国製造。

写真下のように、中音部ピアノ線の後ろ側の鉄骨部分にはMade in Germanyと入っています。

音色はとても広がりのある音量豊富で豊な音ですが、やや分厚い感じの印象。

シーズニングがあまりなされておらず、音の狂いが落ち着くまで何年もかかった感じです。

<追記情報を頂きました>

アメリカのニュージャージー州にあるエリザベスという町にAltenburgというピアノ屋さん

(ALTENBURG PIANO HOUSE)という店があり、元はドイツで、その後は移民先のニューヨーク、

引っ越し先のニュージャージーでピアノを作っていたそうです。

ネットの情報によると、既に自社での製作は止めており、Otto Altenburgの名前とロゴは

韓国のサミック社が引き継ぎ、現在は中国の会社が作っているようです。

エリザベスでの販売業は今は六代目の子孫が引き継いでいます。

今回この新情報を頂いたニュージャージー州にお住まいの方によりますと、

「オルテンバーグ」に近い発音とのことです。この度は情報を頂きまして誠にありがとうございます!

※当初このピアノを「アルテンブルグ」と発音表記しておりましたがご指摘により訂正させて頂きました。

オルテンバーグのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| ALTENBURG, FREDERICK |

詳細不明 |

| ALTENBURG, OTTO |

詳細不明 |

|

AMABILE

画像クリックでHPへ戻る

|

アマービレ 東洋ピアノ製造(浜松) 詳細不明

トレードマークは普通の東洋ピアノとは違い、DESIGNED BY TOYO PIANOとなっています。中国製造?

一般的な東洋ピアノのトレードマークはこちら →★(似ていますが少し違います)

※アマービレとは音楽用語で「やさしく、愛らしく」という意味

アマービレのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★

アマービレのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★

|

| AMADEUS? |

AMADEUS? アマデウス 中国広州 詳細不明

|

| AMERICAN PIANOS |

詳細不明 |

| AMERICAN MUSIC |

詳細不明 |

| AMHERST |

詳細不明 |

| AMMER |

詳細不明 |

| AMPHION |

詳細不明 |

| AMPICO |

詳細不明 |

| AMYL |

詳細不明 |

| ANDERSON |

詳細不明 |

| ANDERSON BROS. |

Estey Piano Corporation

→詳しくは「Estey」の項目へ |

| ANDERSON SONS |

詳細不明 |

| ANDRÉ |

詳細不明 |

| ANDREAS |

詳細不明 |

| ANDREYS |

詳細不明 |

ANDRUS & CO.

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

Andrus & Co.

1959年にウインター(WINTER & CO.)は、エオリアン・アメリカン社と合併し、

社名をエオリアン・コーポレーションに変更していた間、

ウィンター&カンパニーが製造していたブランド名の一つです

→詳しくはWINTERの項目へ |

| ANELLI |

詳細不明 |

ANGEL

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

エンジェル

製造元:浜松楽器製造有限会社(住所:静岡県浜松市中野町670番地)

設立:1970年(昭和45年)→廃業:1989年(平成元年)

創業者の新井正男氏は、1970年に資本金200万円で浜松楽器製造有限会社を設立。

翌年の1971年(昭和46年)には従業員が13名の規模になりました。

最初はWILSON(ウィルソン)というピアノを製造→詳しくはWILSONの項目参照

トレードマークはチューニングチップの星形内部に、縦にした音叉1本を入れたデザインです。

※余談ですが、チューニングチップの星形をモチーフにしたトレードマークは他メーカーのピアノにもあり、

例えば、CARL SEILER、CASTLE、GUILBERT、LESTER、WAGNERなどもそうです。

機種バリエーション:A-1、A-3など

※尚、ANGELは 「東京ピアノ工業株式会社」と解説した資料もありますが、詳細不明です |

ANGELUS

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アンジェラス

アンジェラスとは、ピアノブランドではないようですが、グランドピアノ・スクエアピアノ・アップライトピアノ

キャビネットピアノなど、いくつかの形のピアノに採用されていた再生式プレーヤー機構の名称である。

再現機構を搭載することで、ピアノが自動演奏できるようになり、女性がピアノを弾くことが求められていた

この時代には人気のある機能だった。

アンジェラスは、1800年代後半のプレミア・グランド・ピアノ社を皮切りに、

世界大恐慌までの間、いくつかの製造会社によって作られた。

アンジェラスは、Hallet and Davis社でも製造され、後にWilcox and White社が普及させた

どんなピアノにも簡単に適用できるユニークなハンドメイドのプレーヤー・アクションを備えた複製ピアノ。

ウィルコックス&ホワイト社は、コネチカット州メリデンにあった工場で、

年間約500台のアンジェラスピアノを生産していた。

アンジェラスという名前は、パリのオークションで高値で落札されてアメリカで話題になった

フランス絵画からヒントを得た、巧妙なマーケティングだった。

アンジェラスの商標がプレーヤーピアノに初めて登場したのは1897年のことである。 |

| ANGERHÖFER |

詳細不明 |

ANNELL

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アネール イタリア 詳細不明

|

| ANTON PAPPENBERGER |

→PAPPENBERGERの項目へ |

ANTON WALTER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アントン・ワルター オーストリア(ウィーン)

製作者:ANTON WALTER アントン・ワルター/(アントン・ウォルター)

1780年頃? 5オクターブのスパンを持つチェンバロの形のピアノフォルテ

先日発見されたピアノでは、本体と脚がチェリー材を使用、響板は現在でも一般的なスプルース材とのこと。

<以下、WIKIPEDIAからの引用>

父は大工でオルガン奏者でもある。母方はイタリア系の出身。

ウィーンに移住する前の経歴はよく知られていない。

1770年代半ばにはウィーンに移住し、鍵盤楽器製作者として活動し始めたと思われる。

最初にワルターが実績を認められたのは、楽器修復者としてであった。

1781年にエステルハージ宮殿の鍵盤楽器修復を依頼され、12日間滞在し、

24グルデンの報酬を得た記録が残っている。

ウィーンにおける最初期の活動でワルターは正式に同業組合(ギルド)の会員として

認められなかったため、初期の鍵盤楽器にはワルター名義の銘板がついていない。

ギルド入りを許可されなかった理由は、この時期、ワルターは急進的な反体制運動

(ジャコバイト運動)の賛同者とみられたためウィーンでの自由な活動を制限されたからである。

1790年代初めにマリア・テレジアや息子のヨーゼフ2世の計らいにより、ギルド加入が認められ、

1790年末に「宮廷付きオルガンその他楽器製造業者」の称号を得た。

この後、製作された楽器には"ANTON WALTER in WIEN"の銘板が入ることになる。

1796年発行の『ウィーン・プラハ音楽芸術年鑑』に当時のウィーンにおけるピアノ製作者の

記事が記載されている。それによると、当時随一の製作者はアントン・ワルターで

二番手と目されるのがシャンツ、それに続くのがナネッテ・シュトライヒャーと評価されている。

1800年には義理の息子ヨーゼフ・シェフストス(JOSEF SCHÖFSTOSS)が経営に参画し、

"ANTON WALTER & SOHN"の商標を使用するようになる。

ワルターのピアノ(フォルテピアノ)はモーツァルトやベートーヴェンなどの一流の音楽家に

高く評価され、ワルター自身も19世紀初頭には時代の趨勢を担う先進的な製造業者としての名声を得る。

にもかかわらず、ワルターのピアノ事業は19世紀後半におけるピアノ製造技術の革新や

より大型の音量の大きな楽器を求める時代の流行の変化に取り残され、次第に衰退をたどることとなる。

ワルターの楽器

ワルターが皇帝ヨーゼフ2世に宛てた依頼書(正規の楽器製造者としての許可を得るための嘆願書)

によると、1770年代から1790年にかけて、グランド型のピアノ、スクエア・ピアノ、オルガン等の鍵盤楽器を

ワルターは300以上も製作している。

今世紀まで現存しているのはほとんどがフォルテピアノかスクエア・ピアノである。

楽器博物館蔵、ウィーン

ワルターの現存しているピアノのなかで、特に有名なものがモーツァルトが購入した1台であるが、

このピアノには製造業者としてのワルターの銘板がなく、ワルターがウィーンに拠点を置いてまもなく、

まだ正式な楽器製造業者としての資格がないまま製造されたワルターの初期のピアノと推察されている。

この楽器はモーツァルトの死後、未亡人のコンスタンツェから息子のカール・トーマスに相続されたが、

現在はザルツブルクのモーツァルテウム財団の所有となっており、モーツァルトの生家

(記念博物館になっている)に展示されている。

また、フランツ・シューベルトが友人の画家リーダー(Rieder)に下宿していた頃、

友人の所有するスクエア・ピアノを借用していた。

この楽器はワルターの1800年以降に作られたもので、リーダーはシューベルトの死後、

このピアノを売りに出した。一時期、ベーゼンドルファー(Rudwig Bösen-dorfer)が所有していたが、

現在はウィーンの芸術歴史博物館に所在がある。

ワルターのフォルテピアノは、フィリップ・ベルト、ロドニー・レジエ、ポール・マクナルティ、

クリストファー・クラーク他の、現代のフォルテピアノ製作者の楽器のモデルに頻繁に用いられている。 |

AOI STEIN

(AOI)

画像クリックでHPへ戻る |

アオイ スタイン/(アオイ) 島田楽器株式会社(静岡県島田市)

製造元:島田楽器株式会社(静岡県島田市)

販売元:三和精機株式会社(静岡県島田市)

非常に珍しいピアノです。製造台数もかなり少ないと想像されます。

トレードマークの下部分には「SHIZUOKA」と入っていますね。

AOI STEINのまくり(鍵盤蓋)にあるブランド銘柄部分の写真 →★

これらの写真はすべて「PIANO YOSHIKAWA様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!

ご寄稿頂いた「PIANO YOSHIKAWA様」によりますと、ピアノはしっかり作られており、ペダルは2本、

巻線下のフレーム部分には「Designd by SANWA」という文字が入っているそうです。

機種バリエーション:DU-25等

このピアノに関する詳細な情報は残念ながら不明ですが、

AOI STEINピアノの調整・検査票によりますと、「謹製 三和精機株式会社」と入っております →★

こちらの検査票の画像も「PIANO YOSHIKAWA様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

|

APOLLO

画像クリックでHPへ戻る

|

APOLLO アポロ

(アポロピアノ)

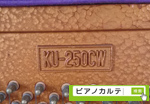

正式会社名称:東洋ピアノ製造株式会社(旧会社名称:有限会社 東洋楽器製作所)

(TOYO PIANO MFG.Co.,LTD.)

〒430-0913 静岡県浜松市中区船越町34番25号

〒438-0202 静岡県磐田市高木1818番地

音色は明るくきらびやかな印象のピアノです。

アポロピアノの紹介で特筆すべき事項は、弱音ペダルに採用されている、

M.O.T.方式(Muffler One Touchの略)のペダルです。

これはワンタッチで弱音に出来るペダルシステムでアポロが1978年に特許を取得。

通常、真ん中のペダルは弱音にするとペダルが左下へ下がった状態になりますが、

M.O.T.ペダルシステムのピアノはペダルが下がったままになりません。

個人的にこれのどこがすごいの?とは思います笑。(ごめんなさいww)

私の調律養成校在学時の今は亡き恩師(アポロの調律師)が、このM.O.T.をしきりに自慢していました(笑)

ただ、このM.O.T.のメカ(我々はこれをガチャガチャと呼びます)がまたよく壊れるんです。。→★

トレードマークは2本の音叉に囲まれた3個のハンマーヘッドを使ったデザインです。

尚、直近のピアノでは「TOYO」と入ったエンブレムに変更になっております。

<概要沿革>

石川隆己(いしかわ たかみ)前社長自らの設計、指導、製作により、

昭和40年ごろまでは1台1台に毛筆のサインをして世に送り出していたようです。→★

350号などの初期のものは技術者が賞賛した逸品でもある。

石川隆己氏(明治44年生)は山葉直吉氏(山葉寅楠の姪と結婚した養子)、河合小市氏らに

教えをうけ、日本楽器から河合を経て昭和9年独立、三葉楽器製作所を作りました。

アポロピアノを製造している浜松の東洋ピアノ製造株式会社の発祥の源は、

1934年にさかのぼり、初代社長であった石川隆己氏が日本楽器および河合楽器で

約十年間ピアノの技術を修行した末に、天竜川の東岸の竜洋町で三葉楽器という

小さい工場を作ったことに始まります。

<歴史>

初代社長の石川隆己氏が、日本楽器および河合楽器で約10年間ピアノの製造技術を修行した末、

天竜川の東岸の竜洋町で三葉楽器という小さな工場を作ったことにはじまります。

別の記録だと、「1933年(昭和8年)に浜松市で、技術者の石川隆巳と、

財務担当の大谷藤四郎が「三葉楽器製作所」としてピアノ作りを始めた」ともある。

このピアノ工場は終戦間際まで稼動していたと伝えられるが、何しろ戦時中であったため

どのような楽器が作られていたかはさだかではない。

東洋ピアノの設立は1948年6月10日と記録されていますが、それ以前の1947年1月に

石川社長は中島飛行機の教官であった大谷藤四郎氏を副社長として有限会社の

東洋楽器製作所を作っている。

終戦直後の混沌とした世相の中で、楽器を作って殺伐とした人の心を和らげ、

少しでも社会に貢献したいというのが2人の目的であったといいます。

最初の従業員は30人くらいで、焼けあとを走り回って材料を掻き集め、

足らないところは戦時中の経験を活かし、いわゆる代用品で補い、低音部の弦は

電線の銅線を巻き付けて、とにかくピアノらしいものを作り上げました。

いづれにしても、戦後最初のピアノを他社に先駆けて作り上げる功績を果たしました。

東洋ピアノ製造株式会社を発足させてからの石川社長の活躍はすさまじく、

その後の30年を懸命に働き続け、この会社をヤマハ、カワイに次ぐ生産台数を誇る

ピアノ製造会社に成長させました。

石川社長は非常に厳格で恐ろしい親方であったといいます。気に入らないアクションが

出来たときは乾燥炉に放り込み燃やしてしまったといいます。

鍵盤内部(KeyNo.1)に書かれた石川隆己氏の直筆サイン(一九七九年十月検と書いてあるようです) →★

次の社長に就任した長坂晁弘氏は、石川社長時代ながらく経理部長、営業本部長などを

歴任して会社に貢献してきた人で、初代社長とはうってかわって温厚な方であったようです。

「私が引き継いだときにはこの会社は出来上がっていました。私は音楽も好きではないし

ピアノにも精通していません」という謙虚な言葉の裏には、堅実で誠実な人格があります。

この社長のもとで引き続きアポロピアノは着実な発展を遂げたのは言うまでもありません。

アポロのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ アポロピアノの保証書

→★

アポロの文部省教育用品審査合格シール →★ アポロアクションレールのシール

→★

アポロ純正キーカバー →★ アポロのグランドピアノ響板デカール →★

アポロピアノもワグナーピアノも東洋ピアノ製造なのでTPKと入っています(2つを並べた写真)

→★

<機種バリエーション/モデル>

■グランドピアノ

旧式

A-30(長さ152cm)、A-35(長さ206cm)、A-38(長さ231cm)

現行

AX-1(長さ151cm)、AX-2(長さ151cm)、AX-1w(長さ151cm)、AX-2w(長さ151cm)

■アップライトピアノ

旧式

SRシリーズ (黒塗 SR-5、SR-6、SR-7、SR-8)、(生地塗 SR-250、SR-260、SR-552、SR-580)

SSSシリーズ SR-65、SR-85、SR-565 (それぞれに黒塗、生地塗、アンチック塗あり)、A.350など

現行

A120PIERRE、A120LE、A126、A122、A122DX、A126B Imperial、A126CS Imperial、

A133W Imperial、A133M Imperial、A120 Imperial

<附録>

アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1948年~1988年) →★

アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1966年~1999年) →★

アポロピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1999年~2012年) →★

アポロのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

APOLLO

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アポロ 創業1901年 アメリカ(ミシガン州のグランドヘイブン・イリノイ州デカルブ)

アポロピアノは、メルビル・クラーク・ピアノ・カンパニーというピアノメーカーの製品として知られている。

メルビル・クラーク・ピアノ・カンパニーは、1901年にミシガン州のグランドヘイブンとイリノイ州の

デカルブにある工場でアポロ・プレーヤー・ピアノの製造を開始した。

会社名の由来となったメルビル・クラークは、オルガンメーカーとして成功した後、

ピアノの世界に転身した人物である。クラークは発明家、クリエイターであり、

その発明品は数多くの特許を持ち、その多くがアポロピアノに採用されている。

1920年代初頭、会社はThe Rudolph Wurlitzer Companyに売却され、

1930年代まで様々なApolloモデルの生産を続けた。

世界大恐慌の影響でピアノの売り上げは減少し、第二次世界大戦の頃には

Wurlitzer社はApolloシリーズの製造を中止していた。

アポロは、Apollo、Art-Apollo、Apollo-Phone、The Apollo Reproducing Pianoという名前で

ピアノを製造しており、先駆的なプレーヤーピアノやレコーディングピアノでよく知られている。

これらのピアノは、極めて精巧に作られた高級プレーヤーピアノとされている。

88鍵すべてを弾くことができ、アップライトピアノとグランドピアノの両方が製造され、

カスタムメイドのピアノロールを演奏することができる。

また、アポロフォンには、音楽を録音・再生できる蓄音機も搭載されていた。 |

APOLLO & YAKO

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アポロ&ヤコ (雅歌)

雅歌楽器企業股份有限公司 台湾(中国)

販売:雅歌楽器企業(台湾)

日本の東洋ピアノ製造株式会社との技術提携会社である。

工場は高雄市自強二路にあって従業員は最盛期で330人ほど。

機種:A360など |

APOLLO HELLO KITTY

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アポロ・ハロー・キティ 東洋ピアノ製造株式会社

サンリオキャラクターであるキティちゃんとコラボした女の子向けのかわいいデザインピアノ。

ピアノ前パネル、又は拍子木、更には専用イスに、ハローキティのメダルプレートが施されている。 |

| APORO |

アトラスピアノ株式会社

詳細不明 |

| ARCADE |

詳細不明 |

| ARCHER |

詳細不明 |

ARION PIANOFABRIK

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ARION アリオン 創業1866年頃

Arion Pianoforte Company

1866年頃、ジョージ・マナーがニューヨークでアリオンピアノフォルテ社を設立した。

アリオンという言葉は、ジョージが特許を取得したピアノフォルテの革新的な技術を意味している。

アリオンはジョージ・マナーが特許を取得したピアノフォルテの革新的な技術の名称で、

ジョージ・マナーはこの技術を会社名に採用した。

1869年、シンプソン・アンド・モデル・ピアノ社のジョン・シンプソンがアリオンピアノフォルテ社を引き継ぎ、

1885年にエスティ・ピアノ社が買収するまで、この名前でピアノを製造していた。

エスティ社は1920年までアリオンピアノを製造した。

その後、J.P.ヘイルをはじめとする多くのメーカーが「アリオン」をブランド名として使用した。

世界大恐慌の前のある時期に、アリオンの名前は廃止された。

グランドピアノやアップライトピアノはよく知られているが、ピアノフォルテはあまり知られていない楽器である。

ピアノフォルテとは、文字通り「弱音と強音のあるチェンバロ」あるいは「柔らかいピアノ」を意味し、

チェンバロから現在のピアノへの飛躍のきっかけとなった初期のピアノである。

アリオンのピアノフォルテは、誰が見ても優れた業務用ピアノだった。

富裕層向けに販売されており、音だけでなく見た目も美しい。

螺鈿(らでん)などの貴重な素材を使ったものも多い。 |

ARIRANG

画像クリックでHPへ戻る |

ARIRANG 読み:アリラン? 韓国(ソウル)

SAUJINの上位機種? ピアノのまくり(蓋部分)にはSAUJINの文字

その他、詳細不明

トレードマークの文字には「ARIRANG SEOUL KOREA」と入っています。

このトレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

ARMBACH

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アームバッハ ソ連(ロシア) 詳細不明

|

ARMSTRONG

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

アームストロング 創業1884年

アメリカ(ニューヨーク州 イースト・ロチェスター/East Rochester)

1884年、W.B.アームストロングによってニューヨーク州イースト・ロチェスターに設立。

アームストロング・ピアノ・カンパニーは、グランドピアノ、アップライト、さらにはコイン式ピアノを製造。

1900年代初頭、アームストロング社はフォスター・ピアノ・カンパニーと合併し、

フォスター・アームストロング社となった。

1926年、アームストロング社はオフィスを南のロチェスターからニューヨークに移した。

アームストロング社は大恐慌を乗り越え、1959年にはエオリアン・アメリカン・コーポレーションに買収。

アームストロング社の名を冠したピアノは、1982年にブランドを廃止するまで、ほぼ1世紀にわたって生産された。

"Sound in body and musical in soul "は、アームストロング・ピアノ・カンパニーのモットーであり、

まさにそれにふさわしいものでした。

アームストロングピアノは、アメリカの音楽界において、高品質で洗練された楽器として知られていました。

美しい音色を持つアームストロングピアノは、ニューヨーク州ロチェスター市の公立学校で唯一使用されていた。

信頼性が高く、見た目にも美しいアームストロングピアノは、1900年代に最も耐久性のあるピアノのひとつとして

その地位を確立していました。 |

| ARMY & NAVY |

詳細不明 |

| ARNOLD |

詳細不明 |

| ARTFIELD |

詳細不明 |

| ARTMANN |

詳細不明 |

ASAGA

画像クリックでHPへ戻る |

ASAGA アサガ

アサガピアノ調律所、浅賀ピアノ商会 創業1941年

製造元:アサガピアノ調律所(当時の住所:東京都文京区駒込動坂町221)

発売元:浅賀ピアノ商会(当時の住所:同上)/アサガピアノ調律所

※駒込動坂町は現在の千駄木四・五丁目、本駒込三・四丁目付近です

トレードマークにはASAGA(浅賀)という文字が入っています。

※ZAUBER(ツァーベル)とまったく同じトレードマークです。

創業者である浅賀伝次郎氏は1925年4月に16歳でピオバ楽器に入社、ピオバ楽器の野口喜象氏から

ピアノ製造技術を学び、1941年に32歳で独立しアサガピアノ調律所を開業。

ここで自社ブランドであるアサガピアノを完成させ、1955年には「アサガ音楽教室」を開設もしました。

同社が発売したZAUBER(ツァーベル)はスワン楽器株式会社に製造を依頼して作らせたものです。

木梨ピアノ調律所を開設した木梨信雄氏はアサガピアノ調律所出身。 |

ASAHI

画像クリックでHPへ戻る |

株式会社アサヒピアノ(朝日ピアノ)が海外向けに出しているブランドとのこと

中国製造 |

| ASHENBACK |

詳細不明 |

| ASKOLIN |

詳細不明 |

| ASTER ? |

ASTER? 韓国(英昌) 詳細不明

|

ASTIN WEIGHT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ASTIN-WEIGHT アスティン・ウェイト

創業1959年 アメリカ(ソルトレイクシティー)

住所:120 West 3300 South, Salt Lake City, Utah ♯84115 UNITED STATES OF AMERICA

このピアノ会社は標準化されたピアノの設計を取り入れず、ユニークな手法を取り入れて製造しているのが特徴。

独特な外装がそれを物語っています。

1959年にエドウィン・アスティンとドン・ウェイトがソルトレークシティーに

アスティン・ウェイト社を設立し、1978年にレイ・アスティンが社長に就任。

アスティン・ウェイト社はグランド、アップライトともに限られた台数を製造し、ユニークな点としては

ストラングバックの設計が挙げられる(ストラングバッとは、鍵盤とアクション以外のピアノ本体のこと)

一般的なピアノの場合、響板はピン板の高さまでしかないが、このメーカーは音量と豊かな音色を得るために、

響板をケース全体へ広くしたアップライトピアノを製作。

その結果、普通のアップライトよりも高さが約25cm低いにもかかわらず、大きな面積の響板を確保に成功。

ただ、この斬新な設計は独特な音色をもたらしたと言われているが、設計上の都合で駒を高くしたことにより、

ミュージックワイヤーのエネルギーが余計に吸収され、音がひずむと指摘する批評家もいる。

これはピアノの音質に大きく関わるのは響板の大きさではなく、弦のスピーキングレングス(有効弦長)の方が、

重要ということが広く知られているからだろう。

さらにこのピアノは適切な奥行きを得るためなんと背面の支柱を省いている。

その代わり、弦の張力に耐えられるように鉄の全周一体型フレームを採用している。

このタイプの構造はすでにヨーロッパで50年以上前から採用されてきたものの、技術者の中には

背面の支柱をなくすことは、調律の安定性に欠けるという者もいる。

アスティン・ウェイト社は176cmのグランドピアノも限定的に製造しており、

こちらはアップライトよりもさらに急進的な設計で、一般的なグランドピアノとは違いって、

長辺を持たず、なんとほぼ左右対称の形をしている。

そのため低音部の駒を響板の奥に配置でき、弦長が格段に延びて230cmクラスのピアノに近づき、

また響板の面積も広くなっている。そのためピアノは非常に奇妙な形を呈しており、

蓋のヒンジは低音部ではなく、高音部側で留められている。

アスティン・ウェイト(Astin-Weight)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1965年~2000年) →★ |

| ASTOR |

詳細不明 |

ASTORIA

下記は参考画像

画像クリックでHPへ戻る |

ASTORIA アストリア

タイガー楽器設立の前に、山葉良雄氏の(有)山葉商会という販売店が、

浜松の小さな工場の共立楽器工芸社(浜松)に発注して作ったピアノと言われています。

※「共立楽器製作所」となっている別資料もあり(要確認)

トレードマーク画像は”KUHLMANN”とまったく同じなので参考画像として掲載しています。

なぜ同じトレードマークなのかの理由は不明です。

ちなみにワインバーガーという韓国製のピアノのトレードマークにもよく似ています。

※トレードマークを並べて比べた画像 →★ 尚、ドイツの国章にもそっくりです →★ |

ATLANTIC

画像クリックでHPへ戻る |

アトランティック 株式会社西川楽器製作所

株式会社 西川楽器製作所(横浜市神奈川青木町)

※(西川楽器は日本楽器に合併吸収されまでの1884年~1921年まで稼働)

※(西川ピアノ時代のピアノ製造期間は1916年~1921年までとの記録がある)

ATLANTICピアノの外観写真 →★

左記トレードマークと外観のお写真は、「匿名希望様」からご寄稿頂きました。

ご寄稿者様によりますとこのピアノは80歳を超えるお祖母様が子どもの頃からあったピアノだそうです。

この度は大変貴重なお写真をご寄稿頂きまして誠にありがとうございました! |

|

ATLAS

画像クリックでHPへ戻る

|

アトラス ピアノ ATLAS PIANO

1954年創業。正式会社名:アトラスピアノ製造会社

当時の会社住所:浜松市神田町1400番地

”アトラス” とは、”(画像)ギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神” が由来とされています。

アトラスはピアノメーカーとしては新しい方ですが、その後の発展は著しく、

近代的な生産設備、生産数においてはヤマハやカワイに次ぐものでした。

ただ、そう言われるほど私はこのピアノ自体には出会いませんが。。

性能、音色については総合的にバランスのとれた感じの印象です。

当初アトラスのピアノ工場は、十数畳ほどの小さな場所でした。

頼金忠氏が無一文から出発して、その後わずか20年で

資本金が3億5千万円(最盛期)にも及ぶ会社に築き上げました。

ですが、1980年代に入るとピアノの需要が落ち込み、1986年に事実上の倒産に至ります。

これも時代の流れですね。

<歴史>

アトラスピアノ製造会社は、1955年発足というピアノ製造会社にしては

かなり新しい会社になります。ですが、発足後の発展はめざましく、

近代的な設備の導入をはじめ、ヤマハ・カワイに次ぐメーカーに発展しました。

最盛期3億5千万にもおよぶこの会社の最初は、とても小さな工場からスタートしました。

その人物とは社長の頼金忠氏でした。

頼金正と解説したHPや資料もありますが、正しい頼金氏のお名前は「忠」です。

彼は無一文から出発し、なんとわずか20年で築き上げたものです。

一代で成功した人々はスタインウェイなどのように通例として仕事に全身全霊を捧げ、

人生の欲望を捨て、さらには肉親の生命を犠牲にしてまでその目的に邁進する者が多い中、

頼金忠氏はその例外であると言ってよいかもしれません。

言い伝えでは穏健な紳士でピアノで演歌を弾きこなし、七段の腕前で空手を楽しみ、

この常に明るく陽気な性格を持っている幸運な社長の半生は次のようなものです。

頼金氏は1926年広島県竹原市の酒造りの頭梁をつとめていた父の10人兄弟の6男として

生まれ、広島師範学校(現在の広島大学教育学部)に進みました。

そこでピアノの演奏に興味を持ち始め、連日練習に励んだのがピアノとのなれ初めでした。

終戦の混乱期は、頼金氏の教師になるという本来の目的性を失わせ、彼を実業界という

正反対の方向に走らせてしまいました。

彼は、明治大学の商学部に進むかたわらアルバイトでピアノの販売に没頭・熱中し、

なんと月間30台も売ったという逸話も。さらに空手の練習にも傾注されたとのことのようです。

このアルバイトはほとんど本職に転化していったと伝えられています。

彼は大学を卒業する直前、1953年に兄との共同で東京の青山に「日響ピアノ」という

店を開業発足させました。しかし彼は販売だけにはあきたらずピアノの製造技術を学ぶため、

兄に日響ピアノの経営をまかせ、浜松にあった遠州ピアノ製造株式会社などで武者修行をし、

自らはピアノ製造メーカーの世界に身を乗り入れました。

アトラスピアノの源となった「日米楽器工業所」は、1955年6月10日に発足。

場所は浜松市の浅田町。発足当初はピアノ職人を数人かき集め、外注依存の組み立て専門の

工場として出発したことに始まります。

どんなピアノにでも付けられるという便利な鉄のフレームを作り、設計書もなしに意外に

品質の良いピアノを次々と生み出していったようです。

当時はこのような組み立てピアノの全盛期で、小さい工場が国内に35~40社ほどもあり、

さまざまなブランドのピアノを作っていました。

当時の日米楽器では「スタンダード」、「ノーベル」、「アトラス」、「アーデルスタイン」などの

ブランドのピアノを作ったと記録されています。

創業2年目である1956年に日本のピアノの創始者である山葉寅楠氏の直弟子の中の一人である

匹田幸吉氏が参加し、この頃から独自の設計のピアノが作られ始め、品質は劇的に向上しました。

この頃、国立音楽大学楽器研究所の主任であった西村武氏に認められ、国立音大の

指定工場となり、販売、技術ならびに資金の援助を仰ぐようになった。

尚、当時国立音大の研究室で作られていた同じ仕様のピアノには、「コンセルバトワール」

というブランド名が付けられていたそうです。

※西村武氏はわが国でも古いピアノメーカーの一つである松本ピアノ出身の技術者で、

ピアノの製造技術を学問的に解明した学者肌の人で、惜しくも49歳で亡くなってしまいます。

西村武氏は、わが国のピアノ調律界の元老だった中谷孝男氏と共に、日本のピアノの

品質向上に多大なる貢献を果たした人物です。

「アトラス」というブランドは国立音大の指定工場になった1956年から使われており、

このアトラスという商標はこの西村武氏から譲られたものでした。

ちなみにこの”アトラス”とは、遥か西の地の果てで天球を支えているギリシャの

途方もない巨大な神で、西村武氏ご自身の身体は小さかったが、希望は大きい方が良い、

世界を目指そうという主旨で決められたと言い伝えられています。アトラス参考画像 →★

1990年代に国内メーカーとしてのアトラスは事実上の廃業に至ります。

現在は中国のメーカーが商標を買取り、販売しているとされているが、詳細は不明である。

(少々判明したので下記★★★へどうぞ)

<アトラスピアノ画像集>

アトラスの蓋部分のメーカーロゴ →★ アトラスの外装に貼ってある物品税証紙

→★

アトラスピアノの純正キーカバーです →★

アトラスピアノの響板に描かれたアトラス(ギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神)

→★

<レア画像>

昭和50年代に納品されたアトラスピアノに付いていたカセットテープ式自動演奏機システム

→★

<附録>

アトラスピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1971年~1990年) →★

※アトラスで珍しいものとして「津軽」という機種があり、外装がまさに津軽塗で作られています。

<機種バリエーション>A30、A35、AL30、NA150、NA505等

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

アトラスピアノ製造株式会社(アトラスピアノせいぞう)は、かつて静岡県浜松市にあった

日本のピアノメーカーである。当時の会社住所:浜松市神田町1400番地。

広島県出身の頼金忠は、学生時代に学業の傍らピアノ販売のアルバイトをしていたが、

卒業後は遠州ピアノ製造株式会社などでピアノ製造技術を学び、1958年、有限会社日米楽器工業所を設立、

1960年に商号および組織を改変しアトラスピアノ製造株式会社となる。

1961年、日本で最初のピアノJIS工場の認可を受け、翌年には広島支店を開設、

その後日本ピアノ製作所を買収、日本ピアノアクション製造株式会社を吸収合併するなど、

1960年代から1970年代にかけては、日本のピアノメーカーとして、生産設備、生産台数において

ヤマハ、カワイに次ぐ勢いであった。1980年代に入るとピアノの需要が落ち込み、

1984年には業務提携していたブラザー工業株式会社が撤退し、1986年に事実上の倒産に至る。

再建にむけて本社を移転し再出発するも、1990年代には国内での生産は廃業し、

その後は中国のメーカーが商標を買取り、販売しているとされているが、詳細は不明である。

(少々判明したので下記★★★へどうぞ)

いずれにしても、日本国内で生産されたアトラスピアノは姿を消した形になる。

アトラスはギリシャ神話で地の果てで天球を支える巨大な神であるが、ピアノの響板にもこの姿が描かれている。

命名者は日米楽器の頃よりピアノ製造の中心的な存在であった、国立音楽大学楽器研究所主任でピアノ調律師の

西村武であり、以後アトラスピアノ工場は国立音楽大学の指定工場となり、品質向上に大きく携わる。

以下は日米楽器工業所及びアトラスピアノ製造株式会社で製造されたピアノのブランド名の一部です。

★★★

~中国のアトラスピアノについて~

老舗だった日本のアトラスは1990年代に完全に廃業しており、今現在アトラスはピアノを製造していません。

廃業後、商標権を取得した中国にある企業(※調べによると、阿托拉斯乐器制造(大连)有限公司という会社)が

現在この「アトラス」のブランド名を使ってピアノを製造しています。

アップライトをはじめ、なんとグランドピアノも製造し、ピアノ蓋にある「Atlas」の書体ロゴもまったく同じです。

まだ私自身実際にこの中国版アトラスを見たことがないので、品質や音色については何とも言えませんが、

過去に日本で製造していたあのアトラスピアノとはまったくの別物のピアノですのでご注意下さい。

商標権を取得したからといって、輝かしい日本のアトラスの歴史を丸々パクっているところが中国らしいです。

<正真正銘日本のアトラスが製造を手がけたことがあるブランドを下記に列挙しておきます>

■ ATLAS (アトラス) - アトラス

■ ADELSTEIIN (アーデルスタイン) - 日米楽器

■ BROTHER (ブラザー) - アトラス

■ KREUIZBACH (クロイツバッハ) - アトラス

■ MEISTER (マイスター) - アトラス; 阪急百貨店のブランド

■ MORGENSTEIN (モルゲンスタイン) - アトラス

■ NOBEL (ノーベル) - アトラス、日米楽器

■ ROYAL (ローヤル) - アトラス

■ STANDARD (スタンダード)- 日米楽器

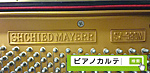

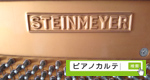

■ STEINMEYER(スタインマイヤー)- アトラス; 高島屋のブランド

■ VICTOR (ビクター) - アトラス

<注意>L. MEISTER は中国製造のようです。

アトラスのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

ATLAS

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

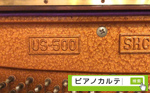

ATLAS 中国 阿托拉斯乐器制造(大连)有限公司

中国にある企業が、過去に日本あった「アトラス」の商標権を買い取って製造。

現在日本のアトラスは倒産しているので、日本のアトラスとはまったく別のピアノです。

詳しくは上記、日本の「アトラス」内の説明欄の下の方、

★★★「中国のアトラスピアノについて」部分をご参照下さい。 |

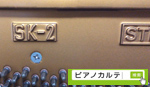

| ATLAS JUNIOR |

ATLAS Jr. アトラス・ジュニア

アトラスピアノ製造株式会社 |

| ATOMOS |

アトモス フローラピアノ製造株式会社 |

| AUBURN |

詳細不明 |

| AUCHER |

詳細不明 |

AUGUST FORSTER

AUGUST FÖRSTER

画像クリックでHPへ戻る |

アウグスト・フェルスター AUGUST FORSTER/AUGUST FÖRSTER

(アウグスト・フォルスター)/(オーガスト・フォルスター)/(オーガスト・フェルスター)

/(アウグスト・フォルエステル)/(アウグスト・フォルステル)

ドイツ(旧東ドイツ)ザクセン地方のレーバウ AUGUST FÖRSTER

チェコにも工場があったが太平洋戦争後に消滅。

1859年に設立されアウグスト・フェルスター社は第二次世界大戦より前に、

クオーター卜ーン・グランドピアノやエレクトロコードのような革命的な棉造の楽器を生み出した。

今日のアウグスト・フェルスターのピアノは、妥協のない細部へのこだわりで知られている。

アウグスト・フェルスター社のピアノは温もりのあるまろやかな音色が特徴で、

低音は力強くよく鳴るのが特徴。高さが116cm~125cmの6つのモデルのアップライトピアノと、

長さが170cm~275cmの5つのモデルのグランドピアノを製造している。

ジャコモ・プッチー二は、ほとんどのオペラをこのアウグスト・フェルスターのピアノで作曲した。

基本的な構造は従来のグランドピアノと変わらないが、エレクトロコードは最低音部の8音を除き、

1音に2本の弦が張られていた。ハンマーは1本の弦だけを打ち、もう1本の弦は短く、かなり弱い

テンションで張られていて、共鳴して振動する。この弦のいろいろな位置に静電ピックアップが

垂直と水平方向に設置され、幅広い音色とアタック特性を拾うことができた。エレクトロコードには

オプションでラジオや蓄音機を取り付けることも可能だったという。

<歴史>

フリードリヒ・アウグスト・フェルスターは、1829年にドイツのオーバーザイファースドルフに生まれた。

家具職人の見習いとして働きだし、空いた時間に楽器の修理を行っていた。

その後、楽器作りへの情熱が高まり、フェルスターはレーバウへ移って、ヒーケと力ール・オイレのもとで

ピアノ製作の修行を始める。

そして、小さな工房を開いて最初のピアノを作り上げ、その5年後の1854年にピアノ職人の試験に合格する。

1862年、フェルスターはレーバウ郊外に工場を設立した。その後、何度となく改修や改築が行われたが、

工場は現在もこの場所にある。

1897年、アウグスト.フェルスターは、 息子ツェーザーに会社を遺して亡くなるが、ツェーザーは

1915年までしか生きられなかった。

さらに今度はツェーザーが、息子のゲルハルトとマンフレートに会社を遺して亡くなる。

ピアノ業界ではよくあることだが、ふたりの息子は異なる特性を生かし、

それぞれのやり方で会社の成長に貢献していく。

この兄弟の場合、マンフレートはビジネスマンであり、

ゲルハルトは革命的な構造の楽器を生み出す器用な製作者だった。

1924年から1931年の間に、ゲルハルトは、チェコの作曲家アロイス・ハーバの作品を演奏するための

クオータートーン・ピアノ (4分音ピアノ。半音の半分の音を出せるピアノ) を数台製作する。

その後、ゲルハルトは、オスカー・フィアリングが1933年に特許を取得した設計に基づき、

「エレクトロコード」と称する電気ピアノを製作した。

現在の工場は、創業者一家4代目のヴォルフガング・フェルスターが所有、経営している。

■機種/モデル バリエーション

アップライトピアノ モデル:Super C

グランドピアノ モデル:170、190、170Rococo

※アウグストフェルスターピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら →★)

AUGUST FORSTERのトレードマークは匿名希望様からご寄稿頂きました。ありがとうございます!

<附録>

アウグスト・フェルスターピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1873年~2000年)→★

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

アウグスト・フェルスター(August Förster)はドイツのピアノ製造会社である。

正式名称は「August Förster GmbH Kunsthandwerklicher Flügel-und-Pianobau」

「Foerster」や時折「Forster」とも翻訳される。

現在は40名の従業員を雇用し、年間およそ120台のグランドピアノと150台のアップライトピアノを生産している。

1859年4月1日、アウグスト・フェルスターはドイツ・レーバウに小さなピアノ工房を開いた。

1862年にはレーバウのJahn通りに工場を拡大した。

今日まで使用されているこの施設はフェルスター家によって拡大・近代化されてきており、

オリジナルのアウグスト・フェルスターピアノの製造のための唯一の場所であり続けている。

1897年、ツェーザル・フェルスターは父アウグストの後を継いで会社の経営者となり、

1900年にボヘミア(後のチェコスロバキアとチェコ共和国)のゲオルクスヴァルデ

(チェコ名はイジーコフ Jiříkov)に2つ目の工場を開いた。

フランツ・ツェザール・フェルスターはオーストリア=ハンガリー帝国帝室・王室御用達を与えられた。

1937年、フェルスター社は最初の電気ピアノの一つである「Vierling-Förster」ピアノを製造した。

このピアノはベルリン工科大学ハインリヒ振動研究所のOskar Vierlingによって開発され、

電磁ピックアップを使用している。

第二次世界大戦後、ゲオルクスヴァルデのドイツ系住民は排斥され、

1945年にゲオルクスヴァルテ工場は国営化された。

新しい国家管理の下で質の高い多くのピアノが生産されたが、1945年以降のチェコ製ピアノは

ドイツのアウグスト・フェルスターピアノとは無関係である。

この「もう一方の」アウグスト・フェルスターは2000年までペトロフ社によってチェコ共和国で生産され、

カナダや一部の欧州の国々で販売された。

1972年、東ドイツの国営化の最終段階で会社は国有「VEB Fluegel-und-Pianobau Loebau」に変わった。

まだウォルフガング・フェルスターの管理下にあったものの、

フェルスター社はVEBドイツピアノ組合ライプツィッヒの一部として併合された。

家名は1976年に公式の会社名に戻り、楽器ブランドは「VEB Förster Pianos Loebau」となった。

また1976年に、フェルスター社はアメリカ合衆国への輸出を始めた。

多くの高名な音楽家がドイツ製フェルスターピアノを好んできた。

その中にはリヒャルト・シュトラウスやセルゲイ・プロコフィエフがおり、

どちらもフェルスターピアノを所有していた。

また、ジャコモ・プッチーニはフェルスターピアノを使って数多くのオペラを書いた。

Robert Fischer、Alex Duke、アントン・クエルティもまたフェルスターピアノを好んでいたことが記されている。

フェルスター・ピアノは品質と音色によって、1987年の「Verleihung der Goldmedaille für den Rokokoflügel

(ロココグランドピアノ・金メダル)」を含む多くの賞を受賞してきた。

ラリー・ファインの『The Piano Book』において、ドイツ製アウグスト・フェルスター・ピアノは

性能、品質管理、信頼性(一般的な耐久性を意味するファインの用語)の部門で最も高い評価を受けた。

「高品質性能ピアノ」のカテゴリーで、ファインは現代のアウグスト・フェルスター・ピアノを

C・ベヒシュタインやグロトリアン・シュタインヴェーク、ベーゼンドルファーといった

国際的に評判の高い楽器のすぐ下に順位付けした。

加えて、ファインは現代フェルスター・ピアノをその「卓越した低音」について称賛し、

またレンナー社製アクションの際だった反応の速さについても言及した。

公式HP:https://www.august-foerster.de/ |

AUGUST HOFFMAN

画像クリックでHPへ戻る |

オーガスト・ホフマン/アウグスト・ホフマン 中国

August Hoffmanは、もともとはスウェーデン生まれのピアノブランドだが、

現在は中国遼寧省のピアノメーカー営口東北鋼琴(ドンペイピアノ)で生産。

トレードマーク画像は「高永ピアノ調律事務所様」からご寄稿頂きました。

この度は画像のご寄稿を頂きまして誠にありがとうございます!

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

アウグスト・ホフマンス・ピアノファブリック

(典: August Hoffmanns pianofabrik、August Hoffmannのピアノ工場)は、

1838年から1988年まで存在したスウェーデン・ストックホルムのピアノ製造会社である。

会社の起源はSöderberg父子の工房にある。この工房は1859年にピアノ製造技師アウグスト・ホフマン

(August Hoffmann、1827年ザクセン州生まれ)によって買収された。

ホフマンはドイツ、オーストリア、ハンガリーで修行していた。

ライプツィヒ時代にホフマンは伝説的なハインリヒ・シュタインヴェーク

(後のヘンリー・スタインウェイ)と友人だった。

アウグスト・ホフマンは1840年代に短期間カルルスハムン(英語版)でピアニストの

A. F. Sätherbergのために働き、ドイツに戻った後、最終的にはストックホルムに定住した。

スクエア・ピアノは1870年代初頭に最も人気があり、1873-74年には200台のスクエア・ピアノが製造された。

その後アップライトピアノが次第に人気となり、1884-88年には年間わずか40台のスクエア・ピアノが生産された。

アウグスト・ホフマンは1884年に死去したが、未亡人のナンナ・ホフマン(Nanna Hoffman)が工場を経営した。

ピアノ産業では初めての王室御用達となり、25人の従業員を雇用した(6人が楽器職人・調整師、他は家具職人)

ホフマンは1890年代の初めにストックホルムを訪れたスタインウェイの助けを受けた。

その他の多くの工房と異なり、ホフマンの工程は相当量の手作業によることが特徴だった。

工場はBanérgatanにあり、整備と販売はマルムフィルナツガータン通り(英語版)33の店で行われた。

1930年代、オペラ歌手のマルティン・オーマン(フランス語版)はこの店の販売員として働いていた。

スウェーデンでの製造が終わって以降、August Hoffman(ホフマンの綴りに注意)のブランド名を

冠したアップライトピアノ、およびグランドピアノが中国遼寧省のピアノメーカー

営口東北鋼琴(ドンペイピアノ)によって製造され、香港やカナダを含む世界中で販売されている。

このブランドと元々のスウェーデンの会社との関係は不明である。

ドンペイピアノは2007年にアメリカのギターメーカー「ギブソン」(Gibson)のグループに入り、

社名を「Baldwin Dongbei Piano」に変更。

アメリカの老舗ブランド「Baldwin」や、スウェーデンブランドの「Nordiska」などを製造している。

August Hoffmanピアノは、アメリカ、カナダ、ヨーロッパで販売されているが、

日本では「August Hoffman 112G」、「August Hoffman 114WH」、

「August Hoffman 115GC」の3機種が販売されている。

いずれも木目調のコンパクト型ピアノで狭い住宅事情に適している。 |

AUTO

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

オート AUTO PIANO CO. 1903年創業 アメリカ(ニューヨーク)

1903年にニューヨークで設立されたオートピアノ社は、プレーヤーピアノを製造していた。

プレーヤーピアノとは、ピアノに空気装置を取り付け、回転する穴のあいたロールが

ピアノに音符を知らせることで、自動的に演奏できるようにしたものである。

ロールは別々に販売され、それぞれに異なる音楽が収録されていた。

例えるなら今でいうCDやレコードのようなものです。

自社ブランドのプレーヤーピアノに加え、「ピアニスタ」「シンフォトーン」というピアノラインも製造。

オートピアノ社は、当時大きな成功を収めた。

30万平方フィートの広大な工場に常時1万台のプレーヤーピアノを収容し世界中に出荷していた。

特に南米や北極圏では、湿気、暑さ、乾燥、寒さに強いオートピアノが人気を博した。

世界的な人気に加えて、オートピアノ社は、国内外で数え切れないほどの賞や栄誉、称賛を受けた。

また日本の皇室内でもオートピアノが採用され、その他多くの国の宮殿に設置されていた。

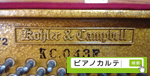

1920年代初頭にはコーラー&キャンベル社に買収され、1930年代初頭まで「オートピアノ」の生産を続けた。

しかし、残念ながら世界恐慌を乗り越えることができず、買い手がつかずに生産中止となってしまった。

オートピアノ社はプレーヤーピアノの製造に特化していたため、その道の専門家であり、

優れた製品を作ることに専念していました。

オートピアノは、卓越した表現力と美しい外観を備えています。

熟練した職人による豊かなケースデザインは、世界の厳しい気候だけでなく、

過酷な使用にも耐えることができた。

また、モデルによって価格が大き抑えられたものもあり、多くの家庭で購入することができました。

その中でも特に人気があったのが、88音の楽譜を演奏する「ウェルテ・ミニョン」と呼ばれるモデルでした。

この楽器は、アーティストの音色を模倣したものとして珍重された。

一音一音が完璧なタイミングで演奏され、テンポの変化もすべて考慮されている。

世界的に有名なピアニストや作曲家が、このウェルテ・ミニョンのために曲を録音している。 |

AYAKA

画像クリックでHPへ戻る |

AYAKA アヤカ

アトラスピアノ製造株式会社 |

AZUMA

※こちらは参考画像です

画像クリックでHPへ戻る |

AZUMA アズマ

東洋ピアノ製造株式会社

<ご注意>

左記トレードマーク画像は近年のアポロピアノのもので、AZUMAのトレードマークではありません。

実際のアズマのトレードマークは、上部にある文字の「TOYO」の箇所が、「AZUMA」になっています。

これは参考のために載せています。実際に画像をお持ちの方のご寄稿をお待ちしております。 |

上記Aから始まるブランドの中で、追記出来そうな事項や新情報を発見した場合、修正受付フォーム よりお気軽にお知らせ下さい。

どんな些細な情報でも構いませんので、広く皆様からのフィードバックをお待ちしております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

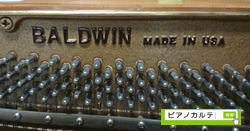

ピアノ銘柄ブランド

トレードマーク 紹介

& 知名度ランキング

|

メーカー/ブランド説明・会社沿革・歴史・製作者・特徴・音色・他

|

B. SQUIRE & SONS

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

スクワイアー イギリス 詳細不明

|

| B. SHONINGER |

→SHONINGERの項目へ |

| B. STEINER |

詳細不明 |

| BABCOCK, ALPHEUS |

詳細不明 |

| BABCOCK, LEWIS & ALPHEUS |

詳細不明 |

| BABCOCK, APPLETON & BABCOCK |

詳細不明 |

| BACH |

詳細不明 |

BACHENDORFF

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

シンハイ(星海)のブランド 中国 詳細不明 |

| BACHMAN |

詳細不明 |

| BACHSTEIN |

ご注意→→ ドイツのあの有名なピアノ、「ベヒシュタイン」の正しいスペルはBECHSTEINです |

BACHSTEIN

画像クリックでHPへ戻る

|

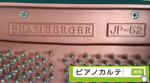

BACHSTEIN バッハシュタイン/バハシュタイン

発売元:ワタナベ楽器店/ワタナベピアノ

製造元:渡辺ピアノ

新橋の楽器商だった渡辺寅雄氏が製作させたピアノで、念入りに作られた数少ないものとのこと。

初め”ワタナベピアノ”と称したそうです。

トレードマークの下部分には「WATANABE PIANOSTORE」と入っているのが分かります →★

トレードマークご寄稿者様によりますと、ご祖母様が戦後、当時の銀座渡邊ピアノで製作してもらったピアノで、

同じ時期に3台製作したうちの1台だったとのことです。

外装はマホガニーで、白鍵は象牙、黒鍵はエボナイトらしいとのことです。

渡辺氏は三田の竹内楽器店の支配人でスタインウェイなどのピアノを輸入したこともある。

<参考:エボナイトとは>

エボナイト(英語:ebonite)とは、ゴムの一形態です。

特徴としては硬く光沢をもち、外観が黒檀(ebony)に似ていることからエボナイトと呼ばれます。

エボナイトは、大変歴史の古い樹脂で、一般に広まった最初の「合成樹脂」と言われています。

1839年、米国チャールズ・グッドイヤー氏によって発明されました。

ちなみにあの有名なタイヤメーカーのグッドイヤー社は彼にちなんで命名されていますが、

グッドイヤー本人や一族と、法的・資本的な関係はないとされております。

ピアノの外観写真もご寄稿頂きました →★(家具調でとても素敵なデザインですね)

※BACHSTEINと同じスペルで青木楽器店からのピアノもありますが別のピアノのようです。

渡辺ピアノのBACHSTEINと青木ピアノのBACHSTEINを混同して解説する資料もちらほら散見され、

現在までの調査の所、真偽の程は定かではありません。

いづれにしましてもこのどちらのピアノも昭和20年代頃、日本国内でも素晴らしいと認知され始めた

あのドイツ製の名高きベヒシュタインの名称をわざと1文字変えて名乗ったピアノであることは確かです。

ちなみにドイツのあの有名なピアノ「ベヒシュタイン」の正しいスペルは”BECHSTEIN”です。

※こちらのピアノは”BACH”の部分のスペルが”E”ではなく”A”になっています。

<トレードマーク画像とピアノ外観の写真について>

このたび「匿名希望様」からワタナベ楽器店のバッハシュタインのトレードマーク画像と外観写真の

計3枚の写真をご寄稿頂きました。この度は画像のご寄稿誠にありがとうございます! |

BACHSTEIN

画像クリックでHPへ戻る |

BACHSTEIN バッハスタイン

発売元:青木楽器店(神戸市)

記録によるとこちらのBACHSTEINは、昭和12年に大阪市にあった清水谷女学校内で開かれた

「国産ピアノ展覧会」に青木楽器店から出品。当時の価格は380円という破格値だった。

※BACHSTEINと同じスペルで渡辺楽器店からのピアノもありますが別のピアノのようです。

渡辺ピアノのBACHSTEINと青木ピアノのBACHSTEINを混同して解説する資料もちらほら散見され、

現在までの調査の所、真偽の程は定かではありません。

いづれにしましてもこのどちらのピアノも昭和20年代頃、日本国内でも素晴らしいと認知され始めた

あのドイツ製の名高きベヒシュタインの名称をわざと1文字変えて名乗ったピアノであることは確かです。

ちなみにドイツのあの有名なピアノ「ベヒシュタイン」の正しいスペルは”BECHSTEIN”です。

※こちらのピアノは”BACH”の部分のスペルが”E”ではなく”A”になっています。

<トレードマーク画像について>

こちらのトレードマークが、青木楽器店のBACHSTEINの可能性が高いです。

「匿名希望様」よりBACHSTEINのトレードマーク画像のご寄稿を頂きました。ありがとうございます!

音叉が3本デザインされたトレードマークです。 |

BACKHAUSE

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バックハウス 昭和32年頃に(有)小野ピアノ製作所で作られていたという記録がある。

|

BACON, FRANCIS

(FRANCIS BACON)

画像クリックでHPへ戻る |

FRANCIS BACON PIANO CO. 創業1789年 アメリカ(ニューヨーク)

フランシス・ベーコン・ピアノ・カンパニーの歴史は、1789年にさかのぼります。

ジョン・ジェイコブ・アスターが会社を設立し、その30年後にはロバート・ストダートと

ウィリアム・デュボアを迎え入れました。

1841年から1871年まで「Raven & Bacon」という社名を冠していた

フランシス・ベーコンやトーマス・レイヴンなど、最初の40年ほどはさまざまな人物が

入社・退社を繰り返していた。

その後、ベーコン家の数世代にわたる存続を経て、1904年にベーコン・ピアノ・カンパニーとして法人化された。

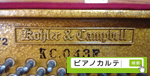

ベーコン・ピアノ・カンパニーは、1900年代初頭からコーラー社やキャンベル社との取引を開始し、

1933年にはコーラー社やキャンベル社の大企業に完全に統合されたため、ベーコン・ピアノの中には

コーラー社やキャンベル社のシリアルナンバーが付いているものもある。

フランシス・ベーコン・ピアノは、ニューヨークに本社を置くピアノメーカーで、アップライトピアノ、

グランドピアノ、プレーヤーピアノ、電気式表現ピアノ、リプロダクションピアノなど、

さまざまなタイプのピアノを製造・販売していた。

ベーコンピアノは何十年にもわたって製造されてきた実績があり、創業当初からその優秀さが望まれていました。

1876年のフィラデルフィア万国博覧会をはじめ、1800年代後半から1900年代前半にかけて、

このブランドのピアノはいくつものメダルや賞を受賞しました。

ベーコン・ピアノは、中程度の価格で知られていた。 |

| BAER, C. |

詳細不明 |

| BAILEY |

詳細不明 |

| BALDORR & SONS |

詳細不明 |

| BALDUR |

バルドール ドイツ 詳細不明

|

|

BALDWIN

画像クリックでHPへ戻る

|

ボールドウィン

BALDWIN PIANO & ORGAN CO.

Since1862、アメリカ製ピアノでそのほとんどがスピネットタイプ。

木目を生かした外装が特徴的ですね。

あがき(→鍵盤の沈み込む深さ)がとても浅いのでご注意。

通常のピアノのあがきは10mmですが、このピアノは8~9mm程度しかありません。

日本製ピアノを使い慣れた方はタッチにかなり違和感を感じると思います。

総合的なピアノの作りは、THEアメリカ!という感じです。

その他の特徴としましては、3本ペダルのうち、真ん中のペダルが低音域のみ利きます。

アメリカのピアノにこの方式が多く、ウーリッツァーなどの3本ペダル機種もこの方式を採用しています。

(一般的な3本ペダルの真ん中は弱音ペダル、マフラーペダルです)

その他の特徴としては、チューニングピンへ巻かれるミュージックワイヤーが、

わざと最初に飛び出ささせてから巻き始めており、ボールドウィン独特な特徴です

→★

ボールドウィンのグランドピアノには、特許を取得したAcu-Justヒッチピンが取り付けられている。

これにより弦圧調整を1本づつ個別に行うことが出来る。

また、ボールドウィンのコンサートグランドピアノには、トレブル・ターミネーションという部品の特許を取得し、

この部品によりピアノの高音部の音が明瞭で力強くなり長く持続するという特徴がある。

<歴史>

1873年、アメリカ中東部の著名な音楽教師ドワイト・ハミルトン・ボールドウィンは、

ピアノとオルガンを扱う小売店ボールドウィン・ピアノ・カンパニーを設立。

19世紀の終わり頃に会社が発展してくると、ボールドウィンはオハイオ・ヴァレー・ピアノ・カンパニーと

契約を交わし、D.H.ボールドウィン・アンド・カンパニーのアップライトと、スクエアピアノの製造を委託。

1891年、ボールドウィン・ピアノは低価格のアップライトピアノの製造を開始し、

2年後には中価格のアップライトをエリントン・ピアノ・カンパニーの名で製造するようになる。

19世紀末にはボールドウィンの名で高品質の楽器を製造するようになり、

1900年のパリ万博でグランプリを獲得する。

D.H.ボールドウィンは1899年没。会社を長老教会に遺すが、ボールドウィンの元社員の

ルシエン・ワルシンと、ジョージ・アームストロングは1903年に会社の経営権を買い戻した。

1926年にルシエン・ワルシンJr.が最高経営責任者となり、1964年に亡くなるまで会社に留まった。

1920年代、ボールドウィン社は自動演奏ピアノ、マニュアロ(Manualo)プレーヤー機構の開発で有名になり、

また、シンシナティ大学物理学部の協力の下、電子楽器の実験も行った。

ボールドウィン社が財政的に安定したのは、90cmのアクロソニック・スピネットや、

100cmのアクロソニック・コンソールを生産するようになった1936年からでした。

これらの楽器は1938年から販売された112cmのハミルトン・スタジオ・アップライトの設計、

製作へと繋がった。これは最も人気の高いアップライトピアノのひとつで、

現在目にするボールドウィンピアノの原型とも言えるでしょう。

第二次世界大戦中、ボールドウィン社は飛行機の木製部品を製作などをしていたが、

戦後はエレクトリック・オルガンで成功し、飛躍的な成長を遂げた。

1960年代から1970年代にかけてボールドウィン・ピアノ・カンパニーは金融や電子分野を含む

42社を買収し、ボールドウィン・ユナイテッドとなる。

1963年にはドイツのメーカーであるベヒシュタインを買収。

1987年まで続いたこのベヒシュタインとの関係から、ボールドウィン社は国際的な

コンサート・アーティストへのピアノ提供サービスの仕事を得たという。

1965年、ボールドウィン社は初のコンサートグランドピアノSD-10を製造。

ボールドウィン社の好調さは1983年まで続いたが、この年に金利の上昇に伴い破産を申し立て。

利益性の高いピアノ部門は役員によって買われ、1984年にボールドウィン社はふたたび私有会社に。

1980年代から1990年代初めにかけて、ボールドウィン社はサミック社と提携し、

コリアン・アメリカン・ミュージック・カンパニーを設立し、ハワード・グランドピアノを生産した。

1980年代後半になると、ふたたびボールドウィン社は規模を拡大し、

アメリカのピアノ・オルガン製造会社であるワーリッツァーなど、ピアノ関連会社を買収していった。

その後、また経営に行き詰まり、ふたたび破産を申し立てると、およそ1ヶ月後の2001年11月1日に

ボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・カンパニーは、ギブソン・ギター・コーポレーションに買収される。

機種バリエーション 140、4024、4026、5040、5045など ボールドウィンのシリアルナンバープレート →★

ボールドウィン天板裏側に貼ってあるシール →★ ボールドウィンならではの美しい家具調外装

→★

ボールドウィンの保証書 →★ ボールドウィンピアノのドロップアクション

→★

ボールドウィン(Baldwin)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1890年~2000年) →★

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

ボールドウィン・ピアノ・カンパニー(Baldwin Piano Company)は、

アメリカ合衆国のピアノブランドである。

かつては米国を拠点とする最大の鍵盤楽器製造業者であり、

「America's Favorite Piano(アメリカのお気に入りのピアノ)」というスローガンで知られていた。

2008年12月にほとんどの国内生産を停止し、中国へ生産を移した。

ボールドウィンは現在アメリカ最大の楽器製造業者ギブソン・ギター・コーポレーションの子会社である。

ボールドウィン社の歴史は、ドワイト・ハミルトン・ボールドウィンがオハイオ州シンシナティで

ピアノやオルガン、バイオリンを教え始めた1857年に遡る。

1862年、ボールドウィンはデッカー・ブラザーズピアノの販売特約店を始め、

1866年に販売員としてLucien Wulsinを雇った。

Wulsinは販売特約店の共同経営者となり、会社は1873年にD.H. Baldwin & Companyと

呼ばれるようになり、彼の指導の下でボールドウィン・カンパニーは1890年代までに

アメリカ合衆国中西部で最大のピアノ販売業者となった。

1889年から1890年に、ボールドウィンは「製造し得る限り最良のピアノ」を製造すると宣言し、

続いてリード・オルガンを製造するHamilton Organとピアノを製造する

ボールドウィン・ピアノ・カンパニーの2つの会社を設立した。

会社の初のピアノ(アップライトピアノ)は1891年に販売が始まった。

1895年には初のグランドピアノを発表した。

ボールドウィンは1899年に死去し、彼の資産の大部分は伝道目的に資金を供給するために残された。

Wulsinは最終的にボールドウィンの資産は購入し、会社の体制の小売から製造への転換を続けた。

会社は1900年にパリ万国博覧会に出品したモデル112でグランプリを受賞し、

こういった賞を受賞した初のアメリカ製ピアノとなった。

ボールドウィン製ピアノはセントルイス万国博覧会と1914年英米博覧会でも最高賞を受賞した。

1913年までに、事業は活発となり、ボールドウィンは米国全土の小売店を持っていたのに加えて、

32カ国へと輸出した。

ボールドウィンは、その他多くの製造業者と同様に、1920年代に自動ピアノの製造を始めた。

ピアノ工場はオハイオ州シンシナティに建設された。このモデルは1920年代末までに不人気となり、

世界大恐慌の始まりと相まって、これはボールドウィンへ災いを及ぼした。

しかしながら、社長Lucien Wulsin IIはこういった状況のために大きな積立金を作っており、

ボールドウィンは市況の低迷を乗り切ることができた。

第二次世界大戦中、米国戦時生産委員会は戦争遂行努力のために工場を使うことができるように

米国の全ての製造業の停止を命令した。ボールドウィンの工場はエアロンカPT-23初等練習機や

カーチス・ライトC-76キャラバン輸送機といった様々な航空機のための合板製部品の製造のために使われた。

軍用機における木製部品の使用は大成功とは決して考えることはできなかったが、

合板製の航空機の翼を建造するうえで学んだ教訓は結局のところは戦後のピアノモデルで使われた

21層カエデ材ピン板の設計の開発に役立った。

戦争が終わった後、ボールドウィンはピアノの販売を再開し、1953年までに戦前の2倍の生産数に達した。

1946年、ボールドウィンは初めての電気ピアノ(開発は1941年)を発売した。

電気ピアノは大きな成功を収めたため、ボールドウィンは

ボールドウィン・ピアノ&オルガン・カンパニーに改称した。

1961年、ルシアン・ウルシン3世が社長となった。

1963年までに、ボールドウィン社はC. ベヒシュタイン・ピアノフォルテファブリックを買収し、

1986年まで所有した。1959年、ボールドウィンはアーカンソー州コンウェイに最初は

アップライトピアノの製造のために新たなピアノ製造工場を建設した。

この工場では1973年までに100万台のアップライトピアノが作られた。

1961ににボールドウィンはミシシッピ州グリーンウッドに新しいピアノ工場を建設した。

それ以降にアップライトピアノの生産はオハイオ州シンシナティからグリーンウッドへ移された。

ボールドウィン社は次にポップ・ミュージックの成長から利益を得ようと試みた。

フェンダー・ミュージカル・インストゥルメンツ・コーポレーションの買収が失敗に終わった後、

ボールドウィンは1965年に38万米ドルでロンドンのバーンズを買収し、

社のピアノ小売店を通じてギターの販売を始めた。

この時期、ボールドウィンのエンジニアRobert C. Schererがナイロン弦ギターのための

Prismatoneピックアップを開発した。ギターの販売に不慣れであったボールドウィンの小売店は

多くのギター購買者の興味を引くことに失敗し、売り上げは期待外れに終わった。

1967年、ボールドウィンはグレッチギターも買収した。

グレッチは自社の経験豊かなギター販売員と公認小売店の流通網を有していた。

しかしながら、フェンダーとギブソンがギター市場の支配し続け、

売り上げは期待された水準には届かなかった。

グレッチギターの経営は1989年にグレッチ家に売り戻された。

1970年代を通して、ボールドウィン社は金融サービスへ活動分野を広げるために大きな努力を始めた。

Morley P. Thompsonの指揮の下で、ボールドウィンは数十の会社を買収し、1980年代初頭までに

MGIC投資コーポレーションを含む200社を超える貯蓄貸付機関、保険会社、投資会社を所有した。

ボールドウィン社はUnited Corp. との合併後の1977年に社名をボールドウィン-ユナイテッドに変更した。

1980年、ボールドウィン社はアーカンソー州トルーマンに新たなピアノ製造工場を開業した。

しかし、1982年までに、ピアノ事業はボールドウィンの36億米ドルの収益のわずか3パーセントになった。

その一方で、ボールドウィン社は買収と新たな施設の資金を調達するために大きな債務を負っており、

次第に貸付債務の支払が困難になっていた。

1983年、持株会社といくつかの子会社が総額90億米ドルを超える負債を抱えて破産へと追い込まれた。

これは当時市場最大の倒産だった。しかし、ピアノ事業は倒産を免れた。

1984年の倒産手続き中、ボールドウィンのピアノ事業はその経営管理者に売却された。

新会社は1986年にボールドウィン・ピアノ・アンド・オルガン・カンパニーとして公開され、

本社はオハイオ州ラブランドに移された。

しかし、人口構造の変化と外国との競争により鍵盤楽器の販売は停滞した。

ボールドウィン社は市場占有率を増やすためにウーリッツァーを買収したり、

生産コストを下げるために製造を海外に移つことで対応した。

1998年、ボールドウィン社は本社をラブランドから近隣のディアフィールド・タウンシップへ移した。

1990年代の間中ずっと、ボールドウィン社の運勢は好転し、1998年までに、

コンウェイ工場の270人の従業員は毎年2,200台のグランドピアノを作っていた。

しかしながら、2001年、ボールドウィンは再び困難に直面し、再度破産申請をした。

ボールドウィン社はギブソン・ギター・コーポレーションによって買われた。

2005年にリストラを行う際に、ボールドウィン社はトルーマン工場の一部の従業員を解雇した。

現在ギブソン・ギター・コーポレーションの子会社であるボールドウィン社はボールドウィン(Baldwin)、

チッカリング(Chickering)、ウーリッツァー(Wurlitzer)、ハミルトン(Hamilton)、ハワード(Howard)

ブランドの楽器を製造している。ボールドウィンは中国で2つのピアノ工場を購入し、

ここでグランドピアノとアップライトピアノを製造している。

過去のB米国製アップライトを再現したモデルは中国の中山市にある工場で作られている。

これらの復刻モデルにはBaldwin HamiltonスタジオモデルB243およびB247が含まれる。

これらはこれまで作られた中で最も人気のある学校ピアノである。

Donbei(東北)のより大規模な工場では現時点ではピアノは作られていない。

ボールドウィンのグランドピアノは中国の柏斯琴行(Parsons Music Group)によって作られている。

全ての新品ピアノはウーリッツァーやハミルトン、チッカリングではなく

ボールドウィンブランドの下で販売されている。

ボールドウィンは2008年12月にアーカンソー州トルーマン工場での新たなピアノの製造を止めた。

特注グランドピアノの製造と注文された多数の芸術的なグランドピアノの仕上げのために

少人数のスタッフが残っている。

ボールドウィンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

|

BALLINDAMM

画像クリックでHPへ戻る

|

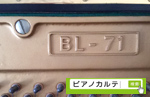

バリンダム BALLINDAMM

末尾はMが2つです。

製造元:東洋ピアノ製造(浜松) ※アポロピアノ

現在の販売元:株式会社 ピアノ百貨

機種バリエーション:BU-10、BU-20、BU-30、BU-50、B-123、B-126、B-133等

東洋ピアノ製ということで、東洋ピアノ製造時のピアノはもちろんM.O.Tペダルを採用しています。

MOTペダルのガチャガチャ →★

バリンダムのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

BALTHUR

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

BALTHÜR ポーランド 詳細不明 |

| BALTICA |

詳細不明 |

BALTIMORE

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ボルチモア アメリカ Baltimore Piano Factory

ボルチモア・ピアノ・ファクトリーのピアノは、メリーランド州ボルチモアの工場で生産されていたが、

会社の成長に合わせて何度かボルチモア市内に移転した。

残念ながら1800年代半ばに生産が終了したため、これらのピアノについてはほとんど知られていない。 |

| BANNERMAN |

詳細不明 |

BARBEL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バーベル

有限会社 野田ピアノ製作所、浜名楽器製造株式会社

その他詳細不明 |

| BARBER LONDON |

詳細不明 |

BARENBOIM

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バレンボイム

ピアニスト兼指揮者のバレンボイムによりデザインされたピアノとのこと。

Steinway&Sonsの支援を受けて、ベルギーの楽器メーカーChris Maeneと共に製作。

最大の特徴は平行弦を採用している(※現代の一般的なピアノはほとんどが交差弦)

※参考:ダニエル・バレンボイム(Daniel Barenboim, 1942年11月15日 ブエノスアイレス - )は、

アルゼンチン出身の、ユダヤ人ピアニスト・指揮者。現在の国籍はイスラエル。 |

| BARKER |

Barker & Co 詳細不明 |

| BARNES |

詳細不明 |

BAROCK

画像クリックでHPへ戻る |

バロック BAROCK

浜松の東日本ピアノ製造KKで作っていたブランドの一つ。 →後に(株)バロックとなります

同社で製造の「クリーベル」などと同じ雰囲気のピアノです。

他に、KEMP(ケンプ)、WESTMINISTER(ウェストミンスター)がある。その他詳細不明

<付録>

バロックピアノの製造番号/製造年代 対照表(1972年~1990年) →★

バロックのまくり(蓋部分)の銘柄マーク →★ バロックのキーカバー →★ バロックの保証書 →★

<参考>

JACKSON & SONSという同じ東日本ピアノ製造のピアノもあります。同じトレードマークです。

→詳しくはJACKSON & SONS(ジャクソンアンドサンズ)の項目へ

<参考資料>

東日本ピアノ製造株式会社を含む会社遍歴は下記の通り

昭和28年 大岡楽器製作所が発足

昭和31年 白鳥楽器製作所

昭和33年 スワン楽器製造株式会社

昭和38年 ガーシュインピアノ株式会社

昭和42年 東日本ピアノ製造株式会社

昭和62年 株式会社バロック

バロックのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★

|

BARRAT & ROBINSON

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バラット・アンド・ロビンソン BARRAT & ROBINSON LTD. イギリス その他詳細不明 |

BARTHOL

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バートール ドイツ 詳細不明

|

| BARTLETT |

詳細不明 |

BARUSTEIN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バルシュタイン(バルスタイン)

松本ピアノ工場、東京鎌田楽器製作所(蒲田ピアノ修理所)

ピアノ調律師の宇都宮信一氏が東京月島にあった松本ピアノに依頼して製造。

琥珀のような深い味わいのある音を求めて命名したという。数は少ない。

|

| BAUER |

詳細不明 |

| BAUER, J. |

詳細不明 |

BAUMBACH

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バウムバッハ オーストリア 詳細不明

|

BAUM DORF

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バウムドルフ 韓国? 詳細不明

機種バリエーション:U500等 |

| BAUMEISTER |

アメリカ(ニューヨーク)

その他詳細不明 |

| BAUMGARDEN & HEINS |

詳細不明 |

BAUMGARDT

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バウムガルト スウェーデン(都市:リンシェーピング)

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

バウムガルト(Baumgardt)は、スウェーデン・リンシェーピングにかつて存在したピアノ製造会社である。

1871年にJohan Otto BaumgardtとAdolf Tenggrenによって創業された。

総計約1万1千台のピアノが生産された。リンシェーピングでのピアノ生産は1968年に終了し、

その後はまずアルヴィーカのエストリンド&アルムクィストで、次にフィンランドのファッツェルで

ピアノが生産された。ファッツェルでのBaumgardtピアノの生産は1974年に終わった。 |

| BAUS |

詳細不明 |

| BAXHARD |

スペルは”BUXHARD”が正しい可能性が高いです

詳しくは→BUXHARDの項目へ |

| BAXHORD |

スペルは”BUXHARD”が正しい可能性が高いです

詳しくは→BUXHARDの項目へ |

| BAY |

詳細不明 |

BAYERN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バイエルン アトラスピアノ製造株式会社

機種バリエーション:U-107等 |

| BEALE |

ビール アトラスピアノ製造株式会社 |

| BEALE PATENT |

オーストラリア 詳細不明 |

| BECHNER |

詳細不明 |

BECHSTEIN

BECHSTEIN, C.

画像クリックでHPへ戻る

|

ベヒシュタイン(カール・ベヒシュタイン) C. BECHSTEIN ドイツ(ベルリン)

繊細な作りと音色で、とても素晴らしいピアノです。

1853年の創業。故カール・ベヒシュタインが1855年にベルリンでピアノ工場を開設したのが始まり。

過去に1929年の世界経済恐慌と第二次世界大戦で工場が破壊、さらに材料が損なわれ、

会社の伝統に終止符が打たれる歴史を持っています。

戦後、アメリカの大手メーカーに買収されますが、ベヒシュタインの真の復活を願うドイツ人により

1986年ベルリンに戻って復活しました。

製造工程の85%以上手作業で行っており、伝統を守りつつ進歩することを求めていきました。

ベヒシュタインはピアノのストラディバリウスと呼ばれる名器で、

ヨーロッパでも屈指の優れたピアノと言うことができます。

1826年生まれの創始者カール・ベヒシュタインは、古代ドイツ民族の一つで、

チューリンジア人の血統を引いているためか、生まれつきの詩的で音楽的才能を持っていました。

そのためか、いつのまにかピアノのメーカーとしての職を選び、22才の若さで当時ベルリンで

最も有名だったペローというピアノ工場の支配人を勤めてました。

彼はペローの工場の現場で4ヵ年間忠実に働いた後に、イギリスとフランスに放浪の旅に出かけ、

有名なパペから経験主義的なピアノ製造の秘法を学び、クリーゲルシュタインという当時の

小型ピアノのメーカーから商売上の駆け引きをおぼえてその見識を広めたといいいます。

その後、1853年にベルリンで創業し1856年に最初のグランドピアノを作り上げました。

カール・ベヒシュタインの作ったこのピアノは、その同年に当時の有名なピアニスト兼指揮者の

ハンス・フォン・ビューローの演奏会に使われ、リストのソナタを弾いたコンサートでは

一躍名声を博したと言われています。

三大ピアノメーカー(ピアノメーカー御三家)の中の1つに数えられるメーカーです。

ピアノメーカー御三家とは一般的にスタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインを指します。

ベヒシュタインについてはWikipediaに詳しく書かれています

→★

ベヒシュタインの音色は澄みきった細い高音と、よく鳴る低音が特徴です。

新しいベヒシュタインのアクションはすべてレンナー社製で、響板にはバイエン地方の堅いスプルース材が

用いられ、ピン板はデリグニット社製で、最近まで総アグラフが採用されていた。

ベヒシュタインのコンサートグランドは、ベーゼンドルファー同様、総一本張り張弦のため、調律の安定性が良く、

また弦が切れた際には対処がしやすいという利点がある。

20世紀になるころに生産されたアップライトピアノには、より速いレペティション(連打)を実現するために、

ジャックに追加のスプリングが取り付けられ、ハンマーバットに接続されていた。

ベヒシュタインアップライト鍵盤押さえ部分の銘柄マーク

→★ アクションレールに貼られたシール

→★

ベヒシュタインのオリジナルキーカバー →★

製造から100年以上経つベヒシュタイングランドのデカール →★ そのグランドピアノの優美な外観 →★

ベヒシュタインアップライトのマフラー機構は、シンプルかつ理にかなった構造で本当に良く出来ており、

日本メーカーのようにビスを外す手間もなく、バネの勢いで引っかかることもなく大変優れたものです →★

上から4枚目のエンブレム画像は「PIANO YOSHIKAWA様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!

上から5枚目のエンブレム画像は「I様」よりご寄稿頂きました。ありがとうございます!

上から6枚目と7枚目の写真は約100年以上前に製造のベヒシュタインです。

トレードマークは100年前からまったく変わっていませんね!ドイツの物作りの凄さを感じたピアノでした。

<100年以上前のベヒシュタインピアノ画像集>

まくり(ピアノ鍵盤蓋)にあるブランド銘柄マーク →★ ベヒシュタイントレードマークの拡大画像 →★

特徴的な白鍵(角が丸いめずらしい形状です)→★ 低音の1本弦に付けられた補助ダンパー →★

ピアノ内部に折り畳み式で収納が出来る譜面台 →★ ベヒシュタインピアノの内部全体写真 →★

■機種/モデル バリエーション (後に記載したモデルほど高級機) ※1989年当時の機種バリエーションです

アップライト

S-115(高さ115cm)、S-12n(高さ212cm)、S-12a(高さ212cm)、

S-11a(高さ230cm)、S-8a(高さ250cm)

グランドピアノ

K(奥行158cm/アクリル鍵盤)、K(奥行158cm/象牙鍵盤)、M(奥行180cm/象牙鍵盤)

B(奥行203cm/象牙鍵盤)、C(奥行221cm/象牙鍵盤)、EN(奥行280cm/象牙鍵盤)

<付録>

ベヒシュタイン(C, Bachstein)ピアノの製造番号/製造年代 対照表(1860年~2001年) →★

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

C. ベヒシュタイン・ピアノフォルテファブリック(C. Bechstein Pianofortefabrik)AG、

通称ベヒシュタイン(Bechstein)は、カール・ベヒシュタインによって

1853年に創業されたドイツのピアノ製造会社である。

1853年、カール・ベヒシュタインによってベルリンで創業。

「ピアノのストラディバリウス」と呼ばれるほどの名器で、最高のピアノの代名詞である。

ベヒシュタインについてフランツ・リストは「28年間貴社のピアノを弾き続けてきたが、

ベヒシュタインはいつでも最高の楽器だった」、クロード・ドビュッシーは

「ピアノ音楽はベヒシュタインのためだけに書かれるべきだ」と言う言葉を残している。

また、セシル・テイラー、チック・コリアなどジャズピアニストにも度々使用され、

クラシック界に留まらず、その演奏性は高く評価されている。

しかし、創業からの長い年月の中で、度重なる苦難の歴史もあった。

1929年、世界恐慌で打撃を受け、さらに第二次世界大戦で工場が破壊されるなどしたため、

設計図やその他の重要な資料はもとより、熟練した職人などそのほとんどを喪失した。

また、第二次大戦中ナチス・ドイツに協力したとして(ヒトラーはベヒシュタインを

「第三帝国のピアノ」としていた)、戦後はドイツ人のナチズムからの脱却とともに

その栄光の座から退いていくこととなった。

1962年、アメリカのボールドウィン社の傘下に入ったものの、

1986年にドイツのピアノ製造マイスターであるカール・シュルツェが経営権を買い取り、

念願であったドイツ人の手に経営権が戻された。

その後は資本増強を積極的に行い、1997年には株式会社(C. Bechstein AG)となり、

資本増強と東西ドイツ統一と共に、ツィンマーマン(またはツィンメルマン、Zimmermann、

1884年ライプツィヒで創業)とホフマン(W. Hoffmann、1904年ベルリンで創業)の

ブランドを傘下に収め、ベヒシュタイングループを設立。現在に至っている。

公式HP:https://www.bechstein.com/

公式HP(日本法人):https://www.bechstein.co.jp/

ベヒシュタインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BECHTEL |

詳細不明 |

BECKER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ベッカー ロシア(ソ連) 1841年創業 ソ連で最も歴史のあるメーカー その他詳細不明

|

| BECKER, J. |

詳細不明 |

BECKER BROS.

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

Becker Brothers Pianos

ベッカー・ブラザーズ 創業1892年 アメリカ(ニューヨーク)

1892年、ジェイコブ・ベッカーは、ニューヨークに工場を持つベッカー・ブラザーズを設立した。

ベッカー・ブラザーズは、自社ブランドのピアノのほか、ベニントン(Bennington)、メロトーン(Mellotone)、

プレイアノーラ(Playernola)などのブランドを保有していた。

1928年、ジェイコブの一人息子であるルドルフが父の後を継いで会社を経営した。

ルドルフ・ベッカーは、第二次世界大戦が始まる頃にベッカー・ブラザーズが閉鎖されるまで経営を続けた。

ベッカー・ブラザーズのピアノは、生産のピーク時には高い需要がありましたが、

大量生産されることはありませんでした。ベッカー・ブラザーズのピアノは需要が高いにもかかわらず、

大量生産されることはなく、同社の厳しい基準に合わせて1台1台丁寧に作られていた。

ベッカーの名を冠したピアノには、アップライトピアノ、グランドピアノ、そしてプレーヤーピアノがあり、

耐久性と優れた音色が特徴である。ベッカーのピアノは、シンプルな構造で操作しやすく、

外観は精巧にデザインされた美しいものが多い。 |

| BECKNER |

ベックナー 東洋ピアノ株式会社

機種バリエーション:A500等 |

| BECKER |

キンボール社(KIMBALL)が取り扱ったブランド

→詳しくはKimballの項目へ |

| BECKSTEIN |

ベクシュタイン ドイツでベヒシュタインの名が有名になってきた際、いかがわしい商売も生まれ、

ベヒシュタイン(Bechstein)のスペル一文字をわざと変えたインチキ商品といわれている。 |

BECKWITH

画像クリックでHPへ戻る |

ベックウィズ/ベックウィズ・シカゴ BECKWITH CHICAGO

ベックウィズ・ピアノ&オルガン社は、19世紀末にシカゴのシアーズ・ローバック社によって設立。

ベックウィズ社の楽器は、全米の通信販売カタログや大型店舗で広く販売された。

シアーズ・ローバック社の製品が今日のように有名になったのは、高い品質と優れたマーケティング、

そして販売カタログの普及があったからである。

シアーズ・ローバック社は長年にわたり、ベックウィズ、シアーズ・ローバック社、アメリカン・ホーム、

メイウッド・ピアノ・カンパニー、ビバリー・ピアノ・カンパニー、

コールドウェル・ピアノ・カンパニーなどの名称でピアノやオルガンを製造・販売していた。

ベックウィズのピアノは、シアーズブランドの中でも最も人気があり、何千台も販売された。

シアーズは通販カタログでピアノを販売していたので、通常は列車や馬車で国の最果ての地にピアノを送っていた。

暑い、寒い、湿っている、乾いているなどの過酷な気候の中で、メーカーはピアノの耐久性を保証。

ベックウィズ社は25年間の保証をしていたので、非常に丈夫でよくできたピアノでなければなりませんでした。

画像は「ローウェル様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます!

BECKWITHの鉄骨部分には、「ALL WORKMANSHIP GUARANTEED」や、

「WORKMANSHIP GUARANTEED BECKWITH CHICAGO」と入っているピアノなどがあります。

手作りピアノを前面にアピールしています。 |

BEHNING & SONS

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

Behning & Sons ベーニング・アンド・サン

アメリカ(ニューヨーク) 創業1861年

1861年、ヘンリー・ベーニングが設立した「ベーニング・アンド・サン・ピアノ・カンパニー」は、

「ベーニング・ピアノ・カンパニー」と呼ばれていた。

1861年、ヘンリー・ベーニングがニューヨークに事務所と工場を設立したことにより、会社は繁栄し、

ヘンリー・ベーニングの楽器は非常に高い需要があった。

1864年から1878年にかけて、ヘンリー・ベーニングはAlbrecht Klinxと、Justus Diehlという

2人のビジネスパートナーを得た。その後、ヘンリーは息子のヘンリーを会社に加え、

社名を「Behning and Son」とした。会社が発展するに伴い、会社は移転し、

ヘンリー・ベーニングSr. はもう一人の息子、Gustaveを迎え入れた。

こちらが本家のベーニングです。

下記、朝日ピアノが販売するベーニングは中国が商標権を得て作り始めた別のピアノです。 |

|

BEHNING

画像クリックでHPへ戻る

|

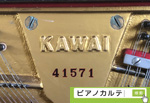

ベーニング 株式会社アサヒピアノ/(朝日ピアノ)

静岡県浜松市豊町3513-2にあるアサヒピアノのブランド。

中国製造、中国人社長

<朝日ピアノHPより>

Henry Behning(ヘンリー・ベーニング)

ドイツのハノーバーで1832年に生まれヨーロッパ各地でピアノ製作技術を学び1856年に渡米。

1861年からHenry Behningピアノの製作を開始。

1880年に2代目のHenry Behning Jrをパートナーにして、社名をHenry Behning & Son社と改称。

1894年Henry Behning Piano Companyに社名変更。

日本ではWeber社との提携によりアサヒピアノが製造元となってお届けしています。

こちらのベーニングは朝日ピアノが販売する中国が商標権を得て作り始めた別のピアノです。

ベーニングのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BEHNING & KLIX |

詳細不明 |

| BEHNING & SONS |

詳細不明 |

BEHR BROTHERS

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

Behr Brothers ベーア・ブラザーズ/ベア・ブラザーズ

アメリカ(ニューヨーク) 1881年創業

<歴史>

ベーア・ブラザーズ・ピアノ・カンパニーは、1881年にドイツ出身のヘンリーとエドワードの

ベーア兄弟によって設立。

ニューヨークにあった彼らの工場は非常に大きく、30年近くに渡って大量のピアノを生産していました。

その工場では、ウォルドーフ(Waldorf)のピアノも製造していた。

ベーア兄弟は、1910年にピアノメーカー大手のコーラー社とキャンベル社に買収されるまで、

この名前でピアノを生産し続けた。

ベーア・ブラザーズのピアノは、エドタール・レメニ、モーリッツ・モスコフスキ、

グザビエ・シャルヴェンカなどの業界の著名人から絶賛され、

当時の最高水準の楽器としての地位を確立しました。

ベーア社のピアノには、グランドピアノ、アップライトピアノ、そしてプレーヤーピアノがあります。

これらの楽器は、美しい音色に加えて、凝ったデザインと優れたクラフトマンシップが評価されています。 |

| BEKKER |

詳細不明 |

BELARUS

画像クリックでHPへ戻る |

BELARUS ベラルーシ ロシア(旧ソ連)製

ソ連製でよくある「RAZNO」製です。

他のあらゆるRAZNO製(チャイコフスキーやウラジミール、ベリョースカ等)のピアノを

これまで多数調律してきたことがありますが、作りは正直言ってイマイチな感じです。

あと何と言ってもこのソ連製のRAZNOピアノは、突き板(外装)の剥がれがかなり酷いです。

日本の高温多湿の気候に合わないのでしょう。

その他詳細不明

<参考>

ピアノブランドの名称がロシア(ソ連)とは別国家の名称「ベラルーシ/BELARUS」ですが、

かつてのベラルーシはソビエト連邦の構成国家の一つとして機能していました。

その後、ベラルーシ共和国はソビエト連邦の崩壊によって同連邦から独立を果たしました。

トレードマーク(下)の画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

| BELEHREDEK |

詳細不明 |

| BELL |

ベル イギリス 詳細不明 |

BELL PIANO & ORGAN CO.

画像クリックでHPへ戻る |

カナダ(グルエフ) ※グルエフはカナダのオンタリオ州にある都市

ピアノの鉄骨部には、「BELL PIANO & ORGAN CO LIMITED GUELPH CANADA」

と書いてあります。その他詳細不明

トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

| BELLAK & SONS |

詳細不明 |

| BELLMAN |

Estey Piano Corporation

→詳しくは「Estey」の項目へ |

| BELLMONT |

詳細不明 |

|

BELTON

画像クリックでHPへ戻る

|

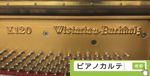

BELTON ベルトーン

※スペルはBELTONEではない

製造元:冨士楽器製造株式会社(浜松)、ベルトーンピアノ研究所/ベルトーンピアノ製造株式会社(浜松)

発売元:内外ピアノ社(当時の住所:千代田区神田神保町1-1)

※現在の三省堂書店本社(明治14年創業)と同じ住所なので、同じビル内に内外ピアノ社があったのか?

昭和7年から浜松の天竜川筋の富士楽器製造で作られていたピアノです。

戦時中に軍需工場に転換したが昭和22年にピアノ製造を再開して、

沢山清次郎氏の指導を受け飛躍的に製品が良くなったとのこと。社長は野田満氏。

ベルトーンには愛好者が多く、アップライトの上パネルの一部に

開閉できる装置を付け(特許No481852)、また沢山清次郎氏の発明による

ペダルスプリングの強弱調整装置(特許No453845)を取り付け等の

さまざまな工夫が凝らされていました。

ペダルスプリングの強弱調整装置の写真 →★ (この写真はクリーベルピアノに付いているものです)

ペダルスプリング強弱調整装置(拡大写真) →★ (この写真はウィスタリアピアノに付いているものです)

沢山清次郎(さわやま・せいじろう)氏のイニシャルを取ってネジ部分にS.Sと入っていますね。

※ちなみにこの強弱調整装置ですが、私の実感としてさほど強弱を変えられない印象です。

ベルトーンピアノは珍しくフレームの下部にもこのようなマークが入っております →★

E.S.T.D. →established 創立・創業

1932 →1932年(昭和7年)

F.G.S. →富士楽器製造

K.K. →株式会社

ちなみに芸大教授でもあったピアニスト、レオニード・クロイツァー氏によって

ベルトーンと命名されたと言われています。

→フレーム内の 「”BELTON” NAMED BY PROF. LEONID KREUTZER」 と命名由来が書かれた部分 →★

ベルトーンの調律検査記録カード →★ ※「富士」ではなく、上に点がない「冨士」なんですね(詳細不明)

ベルトーンアクションに貼られたシール →★ ベルトーンの響板にあるデカール →★ ※

※こちらにはEstablished1937年となっています。1932年と書いてあるピアノもあれば1937年もあり。詳細不明。

このベルトーンピアノは平成24年に日本力行会りっこう幼稚園様(練馬区)へ寄贈させて頂きました →★

ベルトーンのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BENEDICT BROTHERS |

詳細不明 |

| BENJAMIN |

詳細不明 |

| BENKERT |

詳細不明 |

| BENNINGTON |

詳細不明 |

| BENSTED AND SONS, H.G. |

詳細不明 |

|

BENTLEY

画像クリックでHPへ戻る

|

ベントレー/(ベントリー)

イギリス製(ロンドン)

1906年創業したメーカーで、1991年には生産台数16万台を超えました。

1台しか調律したことがありませんが、音量・ダイナミックにやや頼りなさを感じます。

音色は古いボールドウィンピアノ(アメリカ製)に近い感じですね。

ちなみに車メーカーで有名なあのベントレーとは関係ありません。

<歴史>

ベントレーのブランド名のピアノが初めてショールームに展示されたのは1930年だが、この人気のある

イギリスのメーカーの経営者ダグラス・グローヴァーは、ピアノメーカーの3代目だった。

そのグローヴァー・アンド・グローヴァー社は1830年頃に設立され、多いときには年間500台ほどの

楽器を生産していた。

1906年、ダグラス・グローヴァーが家業を継いだのがベントレーの始まりである。

1911年、ダグラスは思い切って店をロンドンからコッツウォルド丘陵にある使われなくなった紡績工場へ移転。

それからそこはストラウド・ピアノ・カンパニーとして知られるようになった。

ウッドチェスター・ミルの町は移転先としては完璧な立地で、絵のように美しいその場所に1605年からある

5階建ての工場には、1788年に国王ジョージ3世も訪れたことがあったという。

1920年代に生産量は増大し、1930年にダグラス・グローヴァーと息子のリチャードは、

ステューディオという新しいアップライトピアノをベントレーという新たなブランド名で売り出した。

そのピアノはすぐに人気となり、4年後には116cmのグランドピアノも生産するようになる。

ベントレー社は年間3000台のピアノを生産するまでになったが、1938年に工場が火事に遭い、

工場の大部分と機械類が焼けてしまう。それから1週間のうちにベントレー社は道を挟んだ向かい側の

小さな工場へ移った。ベントレー社はイギリスのほかのピアノメーカーなどの助けを借りて、なんとか

9ヶ月後には元々の生産レベルを取り戻した。

第二次世界大戦後、ベントレー社はアクションや鍵盤、響板、ピン板、低音部分に使われる巻線弦などを

自社で作るようになり、事実上すべての部品が自給自足可能になった。

そしてピアノを外国へ輸出して国益を支えるようになり、リチャード・グローヴァーはその貢献を称えられ、

1969年に大英帝国勲章を授与された。

ダグラスのひ孫のデイヴィッド・グローヴァーがドイツでの修行を終えて1962年に経営に加わり、

人気のあったステューディオに代わるコンパクトというピアノを1963年に新たに設計した。

このピアノも人気を博し、1980年代にベントレー社は、その多様な製品によってヨーロッパの代表的

ピアノメーカーとしての地位を確固たるものにした。

ところが、1989年にベントレー社の工場はふたたび火事に見舞われ、生産エリアの40%を失う。

その後、工場はその歴史ある場所に再建された。

1993年、ベントレー・ピアノ・カンパニーはウェルプデール・マックスウェル・アンド・コッド社に買収され、

サウスロンドンの工場へ移された。

2000年にブリティッシュ・ピアノ・マニファクチャリング社が形成され、現在、ベントレー・ピアノは、

コッツウォルド丘陵の元の工場で、オリジナルの仕様で生産されている。

ベントレーの蓋部分の銘柄マーク →★ ベントレーアクション →★

ベントレーのジャックフレンジは樹脂製です(※ジャック自体が樹脂製は良くありますがフレンジは珍しい) →★

ベントレー下パネを開けた部分のフレームに刻印されたブリティッシュメイドのマーク →★

<附録>

ベントレー・ピアノ 製造番号/製造年代 対照表(1920年~2000年) →★

ベントレーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BERDEN |

詳細不明 |

| BERDUX |

V. BERDUX ベルデュックス ドイツ(ミュンヘン)

HOF-PIANOFORTE-FABRIK

詳細不明 |

| BEREGSZASZY |

詳細不明 |

| BERGER |

詳細不明 |

| BERGMANN |

詳細不明 |

| BERNHARD STEINER |

詳細不明 |

BERLIN

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ベルリン

阿部ピアノ製作所(浜松)、ベルリンピアノ製造株式会社

その他詳細不明 |

| BERNE |

ベルネ スイス 詳細不明

|

|

BERNSTEIN

画像クリックでHPへ戻る

|

BERNSTEIN バーンスタイン

浜松ピアノ製造株式会社で製造されていたブランド(当時の住所:浜松市和田町552-3)

のちに協立楽器が販売元になりました。

有名な指揮者である「レナード・バーンスタイン」を連想させる名称を使っているものと思われます。

■機種/モデル バリエーション

TB-220、TB-660、B-127、B-131

BU230、BU350、BU380、BU550、BU850、嵯峨野など(協立楽器販売器種)

バーンスタインピアノの保証書 →★ バーンスタインのまくり(ふた部分)の銘柄マーク

→★

バーンスタイン親板内側に貼られた、ドイツ製ハンマーであるABEL(アベル)の使用を示す表示 →★

バーンスタインのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BERNSTEIN WOLF |

詳細不明 |

| BEROLINA |

ベロリーナ ドイツ(ベルリン) 詳細不明 |

| BERRY |

詳細不明 |

BERYOZKA

画像クリックでHPへ戻る |

ベリョースカ BERYOZKA

ロシア(ソ連) 詳細不明

他のソ連製ピアノにもよくあるRAZNO製です(チャイコフスキーやウラジミールなど)

このメーカーの外装(突き板)はひどく剥がれてきます。

突き板が剥がれてきたピアノはこんな感じになります(ソ連製はみんなこんな感じです) →★

ベリョースカピアノのまくり部分(フタ部分)のブランド銘柄マーク →★

|

BETTING

画像クリックでHPへ戻る |

TH.BETTING ベティング/ベッティング

1887年創業 ポーランド(レグニツァ) その他詳細不明

トレードマーク画像は「匿名希望様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

| BEULHOFF |

詳細不明 |

BEYER

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

バイエル 日本 阿部ピアノ製作所 その他詳細不明

|

| BEYER-RAHNEFELD |

詳細不明 |

| BIBER |

詳細不明 |

| BIDDLE |

詳細不明 |

| BIEGER |

詳細不明 |

| BIESE, W. |

詳細不明 |

| BILLBERG |

詳細不明 |

| BIRKE, WILLY |

詳細不明 |

| BIRNBAUM |

詳細不明 |

| BISHOP |

詳細不明 |

| BJUR BROS. |

詳細不明 |

BLASIUS

BLASIUS & SONS

画像クリックでHPへ戻る |

アメリカ(フィラデルフィア) 1888年創業

フィラデルフィア・ブラシウス・アンド・サンズ・カンパニー

彫刻が施された芸術的なピアノもあり |

| BLENHEIM |

詳細不明 |

| BLONDEL, A. |

詳細不明 |

| BLONDEL, G. |

詳細不明 |

| BLUCHNER |

ブルックナー 大洋楽器工業株式会社 |

BLUEBELL

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ブルーベル

光輪楽器研究所(浜松) 昭和31年に設立された工場で、丁寧に作られたピアノであった。

昭和38年以降は記録なし。その他詳細不明。

|

| BLUEBIRD |

ブルーバード 天龍楽器製造株式会社

スペルが「BULEBIRD」としている資料もありますが詳細不明 |

| BLUEGHEL |

BRUEGHELが正しい →BRUEGHELの項目へ

|

BLUESTAR

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ブルースター 日本 詳細不明

|

BLUTHNER

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ブルツナー 広田ピアノ株式会社

1文字違いで「BRUTHNER」という大洋楽器工業株式会社のピアノもありますが別のピアノです。

※ちなみに名称が似ていますがこれも別ピアノで「PRUTHNER/プルツナー」という

そこそこ有名で広く出回っているピアノもあります。詳しくは→PRUTHNERの項目へ |

BLUE STEIN

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ブルー・スタイン BlueSteinpiano Manufacture & Co.

詳細不明 |

BLUTE/BLÜTE

画像クリックでHPへ戻る |

BLÜTE ブリューテ 大成ピアノ製造株式会社

詳細不明

トレードマーク画像は「ハン コウキョウ様」からご寄稿頂きました。ありがとうございます! |

|

BLÜTHNER

BLUTHNER

画像クリックでHPへ戻る

|

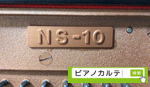

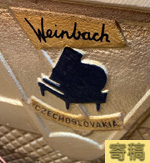

BLUTHNER(BLÜTHNER) ブリュートナー/(ブルッツナー、ブリュットナー)

ドイツ(旧東ドイツ)旧東ドイツ国家公団(ライプツィヒ) 創業1853年。

高音部に4本目の打弦されないピアノ線を張ったアリコート弦(アリコート・スケーリング)を採用。

1872年に特許を取得。この打弦されない弦は自由に共振し、ピアノの高音域に豊かな倍音を与える。

このアリコート弦は実際に鳴らされる音の1オクターブ上に調律される。

作曲家のドビュッシーは、これを誇らしげにピアニストのモリス・デュメニルに見せていたそうだ。

初期の頃のアップライトピアノはオーバーダンパー方式(鳥かご式アクション)を採用しているものがあります。

参考:鳥かご式アクション写真 →★

品質の良い、手仕事生産のピアノで温もりのあるバランスのとれた音色のピアノで、均質な音色にするため、

ハンマーシャンクは取り付ける前に打撃音の音程を揃えるなど、多くの手間がかけられている。

木材は厳選されており、パイン材はメクレンブルク産、ビーチ材はドイツ低山地のもの、スプルース材と

メープル材、ならびにアルダー材は東アルプス産が用いられている。

総一本張りで調律の安定性が向上しており、弦が切れた際の処置がしやすいという利点がある。

ブリュートナーが特許を持つアクションは、1920年代までグランドピアノに採用されていた。

<歴史>

ドイツ・ファルケンハイン(現在のモイゼルヴィッツ)の家具職人だったユリウス・ブリュートナー

(JULIUS BLÜTHNER)は1853年にピアノ製作工場を設立した。

ブリュートナーは限られた資金で開業したものの、そのピアノは1854年にミュンヘンで開催された

産業博覧会で好評を博し、それをきっかけにライプツィヒ音楽院内のピアノを製作するように依頼される。

まもなくして、ブリュートナーピアノの品質の高さは世界中に知られるようになった。

1864年にはアップライトの生産が始まり、従業員137人の会社はライプツィヒ郊外の大きな工場へ移転。

19世紀の終わり頃には、ブリュートナー社はヨーロッパで2番目に大きなピアノ製造会社に成長し、

約5万台を生産するようになる。すべてのピアノは工場から出荷される前にブリュートナー自身によって、

チェックされていたと言われている。

1910年にユリウス・ブリュートナーが亡くなると、会社は息子のマックス・ロベルト・ブルーノが受け継ぎ、

第二次世界大戦までは着実に規模を拡大していったが、戦争中の空襲で工場は破壊されてしまった。

戦後、会社はルドルフ・ブリュートナー=ヘスラーによって再建が開始されたものの、復興には何年もかかった。

東ドイツ政府の管理の下、ブリュートナー社は一時期、ベヒシュタイン社と共同の施設を使用していた。

こうした組織上の問題はあったものの、ブリュートナーのピアノは昔と変わらず手仕事で製作されたため、

かつて賞賛された品質を損なわれることはなかった。

1935年、ドイツ海軍本部はブリュートナー社に対して、飛行船ヒンデンブルク号の中で演奏するための

軽量化されたグランドピアノの製造を依頼し、この飛行船内の演奏はラジオで放送され、ブリュートナーへの

人々の関心が一気に高まったというエピソードも残っている。

ブリュートナー社は1989年に再び民営化され、世界中の音楽愛好家に大切にされてきた

ブリュートナーは、今もライプツィヒで製造されている。

現在会社を率いるのは、ユリウス・ブリュートナーの玄孫(やしゃご/ひ孫の子)イングベルトと、

来孫(らいそん/玄孫の子)のクリスティアンとクヌートである。

※ブリュートナーピアノはBVK認証を受けています(詳しくはこちら

→★)

ブリュートナーピアノの製造番号/製造年代 対照表(1853年~2000年) →★

<以下、ウィキペディアより引用抜粋>

ユリウス・ブリュートナー・ピアノフォルテファブリック (Julius Blüthner Pianofortefabrik)GmbHは、

ドイツ・ライプツィヒにあるピアノメーカーである。

C・ベヒシュタイン、ベーゼンドルファー、スタインウェイ・アンド・サンズと共に、

たびたび世界四大ピアノメーカーの一つと言われる。

「ブリュートナーのピアノは本当に歌う事が出来、そしてそれはピアノにとって最高の褒め言葉である」と

書き残したのは、20世紀最高の指揮者ともいわれるフルトヴェングラーである。

ブリュートナーの特長の一つにアリコートシステムという独特の弦構造がある。

通常の他社製ピアノは、1音に対して、弦が3本張られているが、ブリュートナーのピアノは、

高音部にアリコート(共鳴弦)と呼ばれる4本目の弦が張られている。

この4本目の弦はハンマーで打たれることはなく、共鳴させるためだけに張られており、

この共鳴によって倍音が増幅される構造である。

この4本目の弦は、3本の弦の上部に貼られ、独立した駒を経て響板を振動させていたが、

最近のモデルでは、4本が同じ高さに一列に配置されており、豊かで純度の高い高音を実現している。

1853年、ユリウス・ブリュートナーによってドイツのライプツィヒで創業された。

そして、1872年にアリコートの特許を取っている。1867年から1905年にかけ、

パリ、ウィーン、シドニー、メルボルン、アムステルダム、ケープタウンにおいて各博覧会の

ファースト・プライズを受け、1900年のパリ、1904年のセントルイス、1910年のブラッセル、

1927年のジュネーブでグランプリを獲得するなど世界的に名声を獲得してきている。

1938年に飛行船に乗せるために、アルミ製のきわめて軽いグランドピアノが作られ話題になる。

第二次世界大戦中の1943年には、他の多くのドイツのメーカーがそうである様に、

工場が空襲で焼かれ屋根は焼け落ち楽器はもちろん材料となる木材もすべて焼き尽くされたといわれる。

その後市場にピアノを送り出すまでに回復するには1948年まで待たなければならなかった。

また東ドイツ時代には一時国営化されたが、1990年の東西ドイツ統一を期に経営権はブリュートナー家に返還。

その後順調に業績を伸ばし、2005年にはヨーロッパにおけるコンサートグランドピアノの販売台数が、

2番目に多いという記録を作るまでになっている。

イギリスのヴィクトリア女王を始め、ドイツ国内はもちろんオーストリア、デンマーク、ギリシャなどの

多くの皇室にも納品される。ブラームス、リスト、チャイコフスキー、ドビュッシー、ショスタコーヴィチ、

プロコフィエフなどの多くの有名な作曲家、ブゾーニ、アラウ、ルービンシュタイン、プレトニョフなどの

ピアニスト、そのほかヨハン・シュトラウス2世、フルトヴェングラー、メニューイン、マルケヴィッチなどの

音楽家からも高く評価されている。

なお、クロード・ドビュッシーが唯一自ら購入して愛用していたのがブリュートナーであり、

ブリュートナーを使って作曲していた。

そのほか、ビートルズの「レット・イット・ビー」でポール・マッカートニーが弾いているのは

ブリュートナーである(セッション風景を撮影した映画「レット・イット・ビー」の映像などで確認できる。

ちなみに、これはアビー・ロード・スタジオの所有である)。

フジ子・ヘミングはブリュートナーを所有しており、彼女を取り上げたNHK番組でも演奏シーンが撮影された。

中国のピアニスト牛牛もブリュートナーを使用している。

また、近年では、録音でブリュートナーを使用する世界的ピアニストが増えてきている。

なお、2007年11月までは株式会社浜松ピアノセンターが日本総代理店として販売していたが、

倒産により一時的に販売網が絶たれた。しかし2008年5月1日付けで、ブリュートナー社からの任命により

有限会社ピアノクリニックヨコヤマが日本総代理店を引き継ぎ、正規流通が復帰した。

2018年現在、6種類のサイズ(154–280 cm)のグランドピアノと5種類のサイズ(116–145 cm)の

アップライトピアノを製造している。ブリュートナーブランド以外にもBlüthner-Haesslerアップライト、

Haessler(ヘスラー)グランドおよびアップライト、そして2つのIrmler(イルムラー)製品ラインを

ドイツ工場で作っている。

ブリュートナー公式HP:http://www.bluethnerworld.com/ |

| BLÜTHNER-HAESSLER |

上記BLÜTHNERの項目を参照 |

| BOARDMAN, GRAY & CO. |

詳細不明 |

| BOCAGE |

詳細不明 |

| BOCK & HINRICHSEN |

詳細不明 |

|

BOCKLER

画像クリックでHPへ戻る

|

ベックラー BÖCKLER(BOCKLER)

販売:アポロ販売株式会社(東洋ピアノ製造株式会社)

ドイツ人が設計と謳っている韓国三益製です。

当時、販売は東洋ピアノ製造株式会社(アポロピアノ)が取り扱っていたようです。

機種:AH-28等

※東洋ピアノが扱っているCHARIS(チャリス)というピアノのトレードマークと同じなのが分かります。

ベックラーのピアノ調律なら経験豊富な調律師 私杉本にお任せ下さい →★ |

| BOG & VOIGT |

ドイツ 詳細不明

|

| BOGART |

詳細不明 |

| BOGS & VOIGT |

詳細不明 |

BOHEMIA

このピアノトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ボヘミア 中国(チェコとの広告あり) 詳細不明

|

| BÖHME & SOHN |

詳細不明 |

| BOISSELOT & FILS |

詳細不明 |

BOLAND

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ボーランド 香港(中華人民共和国特別行政区)

販売会社名:香港博兰德钢琴有限公司 その他詳細不明

ホームページ:http://www.bolandpiano.com/

ホームページに掲載してあったブランド紹介文の翻訳

↓

19世紀半ばにドイツで設立された "Boland"ブランドのピアノは優雅なサウンドと高度な職人技、

そして優れたパフォーマンスで有名で世界のトップ10の有名ピアノブランドの一つです。

German Boland Pianoは、西ドイツで最も有名なピアノの製造会社で、 "German Piano City"として知られる

Brunswickにあり、100年以上前から、最高品質のピアノを製造してきました。

香港Boland Pianoは、北米市場以外の東南アジアで最も早いBOLANDピアノのライセンサーであり、

世界の金融センターにある香港には、会社の将来の発展に対する強力な保証とサポートを提供するのに

十分な人的資源と情報ネットワークがあります。市場は依然として伝統的なバイオリン製造技術を遵守しており、

各ピアノはドイツの技術者によって厳密にテストされ、すべての製品が優れた性能を発揮することを確認。

厳密にドイツのピアノ業界標準の生産、音、音質、感触、技術的な指標や生産プロセスのすべての種類では、

スタイルは純粋なドイツの降下、ヨーロッパのモデルです。 |

BOLERO

画像クリックでHPへ戻る |

BOLERO ボレロ 東海楽器製造(株)

東海楽器ピアノのトレードマークは左記画像のように2種類あります。

ちなみに東海楽器製造の”HUTTNER”などと同じです。

<東海楽器が製造したブランドを列挙いたします>

■ TOKAI(トーカイ)

■ BOLERO(ボレロ)

■ SILBER STEIN(シルバースタイン)

■ HUTTNER(ヒュッツナー)

■ GOLD STAR(ゴールドスター)

※東海楽器についての詳しい解説は、TOKAI(トーカイ)の項目を参照 |

BONNARD

このピアノのトレードマーク画像を寄稿して頂ける方へ |

ボナール BONNARD

※ブランド名の綴りが「BONARE」となっている別資料もあり(要確認)

製作:大友楽器研究所(大友ピアノ研究所)

販売:アメリカヤ楽器店

大友雅雄氏が製作(協力:松永栄二氏)

別資料では、日米商会(発売元)、大友ピアノ工房(製作)という情報もあり |

| BÖRS, OTTO |

詳細不明 |

| BORD, A. |

詳細不明 |

| BORGATO, LUIGI |

詳細不明 |

|

BOSENDORFER

画像クリックでHPへ戻る

|

ベーゼンドルファー BÖSENDORFER (BOSENDORFER)

オーストリア 創業1828年(1827年) ジャスパーコーポレーション

※2008年にヤマハの傘下企業に。

1827年から、ベーゼンドルファーのピアノは世界中の偉大な作曲家や演奏家によって弾かれ、

賞賛され続けている。世界でもっとも製作に時間をかけるピアノメーカーとして、

ほかのメーカーとの違いを強調するべーゼンドルファー社は、グランドピアノを完成させるのに

4年もの時間をかけるが、その期間の半分は木材のシーズニングに費やされているという。

中音~高音のミュージックワイヤーがすべて1本張り(ループ弦)を採用しているのが特徴。

また、フラッグシップモデルの290インペリアルでは鍵盤の数が97鍵もあります。

通常のピアノは音域A0~C8(7オクターヴと3度)ですが、インペリアルでは

音域C0~C8で完全な8オクターヴもあります。

この黒く塗られた部分をエクステンドキー(エクストラベース)といいます。→★

これらのエクステンドベースが弾かれることは滅多にないが、

響板と駒が拡張されることで、通常の低音域の音に力強さと共鳴が加わる。

ピアニストの混乱を防ぐため、演奏中、このエクステンドキーは蓋で覆われている。

グランドのリム(側板)には堅いスプルース材が用いられており、響板の延長として機能し、

このリムとスケールデザインによって、甘く優しい高音と、基本周波数が強く鳴る低音が実現。

<歴史>

イグナーツ・ベーゼンドルファーは1794年にウィーンで生まれる。

当時ウィーンはヨーロッパ最大の文化都市であり、多くの演奏家や作曲家の本拠地だった。

ベーゼンドルファーは、名高いオルガンとピアノ製作者だったヨーゼフ・ブロッドマン(ブロートマン)

のもとで見習い修業を積んだあと、1827年に会社を設立、1828年にピアノを作り始める。

(ちなみにブロートマンはウェーバーが愛用していたピアノの製作者である)

その2年後(1830年)オーストリア皇帝から「宮廷及び会議所御用達のピアノ製造者」の称号を授けられた。

ベーゼンドルファーが作る楽器は品質が高く、造りが頑丈であったが、当時弱冠17歳だった

フランツ・リストがコンサートグランドを演奏会で弾いたことで、会社の名声は一気に高まった。

リストは単にこの楽器の音色が気に入ったのではなく、そのピアノはリストの激しい演奏スタイルにも

無傷で耐えられるほど頑丈だったのだ。こうしてベーゼンドルファ一はほぼ一夜にして、

世界のピアノメーカーのトップに上り詰めた。

1859年にイグナーツ・ベーゼンドルファーが亡くなると会社は息子のルートヴィヒに引き継がれた。

ルートヴィヒは会社をもっと大きな工場地へ移すが、成長は続いていき、1870年にはさらに広大な敷地へと

移転しなくてはならなかった。そこがウイーン第4区の現在の会社の所在地である。

ルートヴィヒには直系の子孫がおらず、1909年に引退するのを機に、会社を友人の

力ール・フッターシュトラッサ一へ売却した。

そして1931年には、その息子のヴォルフガングとアレクサンダーが受け継いだ。

1920年代の中頃まで、ベーゼンドルファー社は年間わずか数百台のピアノしか製作していなかった。

大恐慌になると生産高は急激に落ち込み、第二次世界大戦末期の数年間は、激戦で社屋が破壊されて

完全に生産が止まった。戦時中、蓄えてあった木材やピアノは薪にされてしまったという。

戦後の復興はなかなか進まず、1950年までは生産高が年間100台を超えることはなかった。

その後、1966年にキンボール・インターナショナル社の社長アーノルド・H・ハビッグが

べーゼンドルファ一社を買収する。

ベーゼンドルファー社の専門技術を活かし、キンボール社のピアノに新たな息吹を吹き込む狙いからだった。

この買収は一般的な買収と違い、両社にとって極めて有意義なものとなり、2002年1月にベーゼンドルファ一社が

キンボールとの提携を解消するまでその関係は続いた。

その後、オーストリアの銀行グループ、バーヴァック(BAWAG-P.S.K.オーストリア労働経済郵便銀行)

の支援を受け、ベーゼンドルファー社は、世界最高品質のピアノを製作する偉大なメーカーの地位を

完全に取り戻した。

ベーゼンドルファーは、ピアノメーカー御三家の中の1つに数えられるメーカーです。

ピアノ御三家とは→スタインウェイ、ベーゼンドルファー、ベヒシュタインのことを指します。

■機種/モデル バリエーション